外国人材にとって日本で働くための最大の課題の一つは住宅の確保です。特定技能外国人や技能実習生を雇用する場合、住宅確保の支援や住宅提供が義務になっていますし、技人国などそれ以外の在留資格の外国人にとっても、住宅サポートがあれば、就職先として選ぶ際の好材料になります。外国人が日本で自力で住宅を確保するのはなぜ難しいのか、住宅サポートがいかに大切か、具体的にどのようにサポートしたらよいかについてお伝えします。

1分で読める記事の要点〈時間のない方はこちらだけ!〉

ポイント解説

・外国人が自力で住宅を確保するのはなぜ難しいのか:外国人が日本で住宅を借りるのは次のような理由で困難です。

- 外国人に部屋を貸したがらない家主も多い

- コミュニケーション力に起因する問題

- 保証人や審査の問題

- 初期費用の問題

・ 外国人材に住宅サポートを提供するメリット:受け入れ事業者が住宅を借りて提供するか、外国人材の賃貸借契約をサポートすることで、以下の問題を解消または軽減できます。これは良い外国人材の確保や職場定着にもつながります。

- 契約関係のトラブルに対する家主・入居者双方の不安

- 保証人や審査の問題

- 初期費用の問題

- 入居後のトラブルに関する家主側の不安

- 退去関連トラブルに関する家主側の不安

・ 住宅サポートの方法:受け入れ事業者が外国人材に住宅サポートを提供するには次のような方法があります。

- 住宅を確保し外国人材に住ませる

- 本人が住宅を借りるのをサポートする

- 入居後のサポート

- 住宅手当

・外国人材の住宅に関する決まりや注意点:特定技能外国人の住宅の広さには基準があります。また、社宅や寮の提供によって利益を得てはいけません。同国人が多く住む場所や子どもの学校、宗教施設の立地などを勘案して外国人材の住宅を探すと、生活の不安が軽減されます。

◆このページの内容

- ポイント解説〈時間のない方はこちらだけ!〉

- 外国人が日本で自力で住宅を借りるのはなぜ難しいのか?

- 外国人材に住宅サポートを提供することのメリット

- 住宅サポートの方法

- 外国人材の住宅に関する決まりや注意点

- まとめ

外国人が日本で自力で住宅を借りるのはなぜ難しいのか?

外国人材を雇用する際に十分に認識すべきことは、外国人が日本で自力で住居を確保することの難しさです。特に海外から初めて日本に来る場合、不動産業者が提供するウェブサイトを使うにも、自国の言語がサポートされていないケースもありますし、土地勘がないために物件が自分の条件に合うかどうかも判断できません。また、物件を下見して吟味するための時間的な猶予がない場合も多くあります。そのうえ、契約に伴う言葉の問題や保証人の問題などもあります。

外国人が日本で住宅を借りるのが大変な理由は主に次の通りです。

- 外国人に部屋を貸したがらない家主も多い

- コミュニケーション力に起因する問題

- 保証人や審査の問題

- 初期費用の問題

それでは、くわしく説明していきます。

① 外国人に部屋を貸したがらない家主も多い

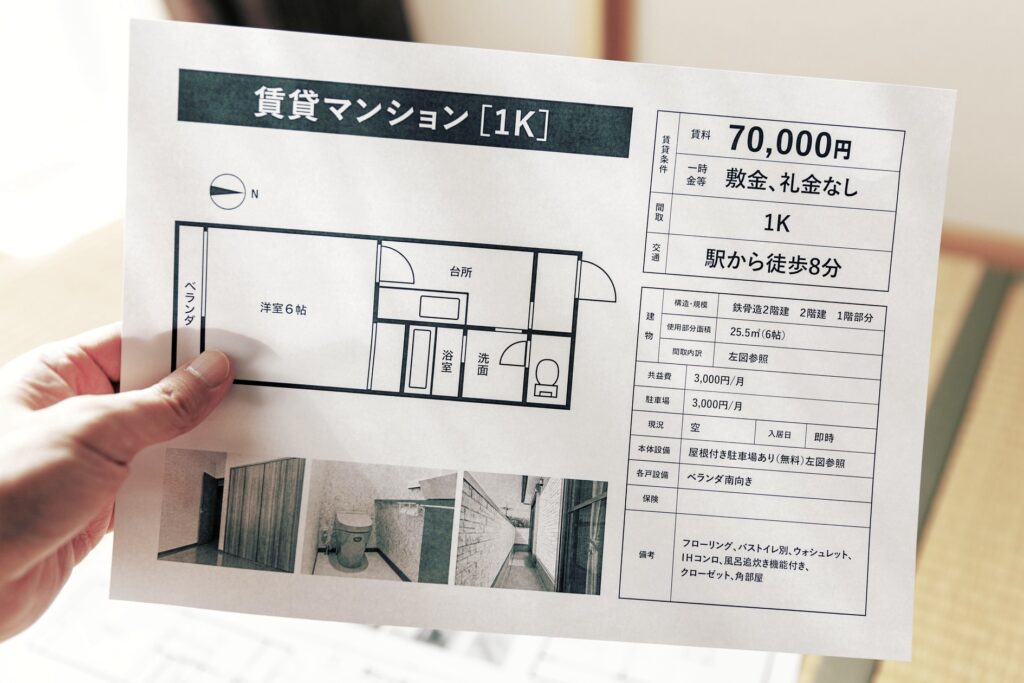

日本では、外国人であることを理由に物件の賃貸を嫌がる家主も少なくありません。不動産仲介店で物件概要書をくると、「外国人OK」という記載がある概要書を散見します。これは外国人への賃貸に後ろ向きな家主や管理会社が多いことの裏返しでもあります。

それでは、外国人への賃貸をしぶる家主や管理会社の懸念とはどういうものでしょうか?

騒音やゴミ出しなどトラブルへの心配

騒音やゴミ出しなど外国人入居者を巡るトラブルが多発しており、家主側が賃貸をしぶる原因になっています。

◆外国人入居者を巡る主なトラブル

| ゴミ出し |

| 分別収集や回収日などゴミ出しのルールを守らない。 |

| 騒音 |

| 部屋で宴会を開いて大騒ぎをしたり大音量で音楽をかけたりする。 |

| 退去関連トラブル |

| 退去通告の期限を守らない▽未払い家賃を残したまま退去する▽部屋に家具・家財を多数放置して退去する▽電気・ガスなどの解約をせずに退去する――など。 |

退去トラブルに関しては、家主側が退去後の外国人に連絡を取ったり、未払い家賃や原状回復費用を回収したりすることが困難です。

コミュニケーション力を巡る心配

外国人の日本語力への懸念もあります。トラブルが発生した場合など、家主側が入居者に注意をしようにも、ある程度日本語を話せる相手でないと、大変苦労します。

ただし、外国人でも日本語をある程度話せることが仲介業者の窓口で判明した場合は、話せない外国人よりも多くの物件を紹介してもらえることがあります。

② コミュニケーション力に起因する問題

家主側(家主や管理会社)の不安の一つは外国人とのコミュニケーションに関する不安です。

◆コミュニケーション力に起因する家主側の不安

| 契約等への理解に関する心配 |

| 言葉の問題で、契約書の内容や重要事項説明を十分に理解してもらうのが難しいのではないか。日本の住宅賃貸の慣習(敷金、礼金など)も理解できないのではないか。そのため、後でトラブルが発生する可能性が高いのではないか。 |

| 必要書類の準備に関する心配 |

| 賃貸借契約に必要な書類(役所や会社などが発行する書類)を自分で取り寄せるのに時間がかかるのではないか。 |

| トラブル時の大変さへの心配 |

| 言葉が通じにくいので、入居後にトラブルが起きた際、やり取りをするのに大変な労力・時間がかかるのではないか。仮に通訳を入れる場合、家主側の負担になるのではないか。 |

以上のような心配は実際にトラブルになっている例が多く、家主側の貸ししぶりの原因になっています。

また、忘れてはならないのは、外国人側もコミュニケーション力に関連する不安をたくさん抱えているということです。

例えば、「言葉の問題があるため、仲介業者に自分の希望を伝えたり、相手の説明を理解したりすることが難しいのではないか」、「仲介業者にだまされて条件の悪い物件をつかまされるのではないか」、「契約書や重要事項説明の内容が妥当かどうか分からない」といった不安です。

このような不安から物件に関する確認作業等が慎重になり過ぎ、仲介業者から敬遠されてしまう場合もあります。

③ 保証人や審査の問題

賃貸住宅を借りる際、連帯保証人を求められるケースも多くあります。最近では、借主が日本人であろうと外国人であろうと保証会社との契約を必須とする物件も多いですが、外国人の場合、保証会社と契約した上でさらに保証人を付けることを求められることもあります。

しかし、来日したばかりの外国人や日本語をあまり話せない外国人の場合は保証人を探すことが非常に難しく、賃貸住宅を借りる際の大きなハードルの一つとなっています。

また、入居を希望する外国人の収入等の問題で審査を通りにくいこともあります。

④ 初期費用の問題

日本で賃貸物件を借りる際、初期費用として敷金や礼金、仲介手数料等を支払うのが一般的です。初めて日本で暮らす外国人にこうした仕組みを理解してもらうには、時間・労力を要するケースも多いですし、仕組みを理解したとしても、その費用を負担するのは大変です。

⑤ アンケート調査による裏付け

出入国在留管理庁が2022年に公表した「在留外国人に対する基礎調査(令和3年度)」によると、住居探しにおける困りごとを在留資格別に見た場合、「留学」や「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の在留資格を持つ外国人の多くが「家賃や契約にかかるお金が高かった」「保証人が見つからなかった」などと回答しています。

| 住居探しにおける困りごと(複数回答) | (%) | |||

| 家賃や契約にかかるお金が高かった | 保証人が見つからなかった | 国籍等を理由に入居を断られた | 敷金・礼金などの賃貸住宅で必要な費用が分からなかった | |

| 技人国 | 32.7 | 29.8 | 32.3 | 13.9 |

| 留学生 | 39.4 | 32.5 | 32.1 | 19.8 |

技人国や留学生については、技能実習や特定技能のように受け入れ事業者や学校が住宅確保をサポートする義務がありません。このため、日本で自力で住宅を借りてみて「契約にかかる費用が高い」とか「保証人が見つからなかった」、「国籍を理由に入居を断れられた」などの不便を感じた人が実際にたくさんいたことが、この調査結果で分かります。

外国人材に住宅サポートを提供することのメリット

外国人が日本で住宅を借りる場合に、言葉の問題や信用の問題、文化の違いによるトラブルへの懸念などがあり、借りられる物件が限られてしまいます。また、借りられる場合も、手続きや初期費用の確保が大変です。

そこで、受け入れ事業者による住宅サポートが重要になってきます。住宅サポートによって外国人材の住宅確保に伴う困難がどのように改善されるのでしょうか。

例えば、外国人材を雇う事業者が代わりに物件を借りて外国人材に入居させることができれば、外国人が自分で借りる場合の不便の多くを解消することができます。

◆法人が借主になることで改善が期待できる問題

| 契約関係のトラブルへの不安 |

| 受け入れ事業者が借主になるのであれば、重要事項を含む契約内容の理解不十分に起因するトラブルへの心配は解消するため、借りられる物件が増える。 |

| 保証人や審査の問題 |

| 受け入れ事業者が借主になるのであれば、保証人や審査の問題も多くの場合、解消する。 |

| 初期費用の問題 |

| 敷金・礼金等は受け入れ事業者が全部負担するため、入居者は多額の初期費用を免れ、事業者は人材確保がより容易になる。 |

| 入居後のトラブルへの不安 |

| 外国人入居者がゴミ出しや騒音などのトラブルを起こした場合も、家主側は借主である受け入れ事業者を通じて解決を図ることができる。このため、借りられる物件も増える。 |

| 退去関連トラブルへの不安 |

| 受け入れ事業者が介在することで、家主側の不安は大幅に解消する。 |

このように、外国人材の受け入れ事業者が住宅賃貸の借主となり、その物件を「寮」や「借り上げ社宅」として外国人材に提供することで、多くの問題が解決します。

また、借主とはならないまでも、受け入れ事業者が契約手続きをサポートしたり保証人になったりするだけでも、多くの問題が改善します。家主側としては、トラブル発生の可能性とトラブルが起きた場合の適切な交渉窓口を確保できるだけでも、事情がまったく変わってくるからです。

技能実習や特定技能では住宅の提供や確保のサポートが受け入れ事業者側に義務付けられていますが、技人国など他の外国人材に対しても住宅サポートを提供すると、今後、日本の人材不足が加速度的に悪化していく中で、外国人材から就職先として選ばれるための大きな材料になります。

給与等の条件があまり変わらないのであれば、寮や社宅などがある企業の方が人気があります。外国人材にとっては、住宅確保の問題は特に重大なので、なおさらです。

また、寮や社宅を提供することで外国人材の確保が容易になるほか、定着にも好影響を与えます。住宅問題が外国人にとって大きな問題であるだけに、その問題へのサポートが手厚いと、外国人材から企業への帰属意識や信頼が深まり、働きぶりや定着に影響するためです。

住宅サポートの方法

それでは、受け入れ事業者が外国人材に住宅関連のサポートを行うにはどのような手法があるでしょうか。いくつか紹介します。

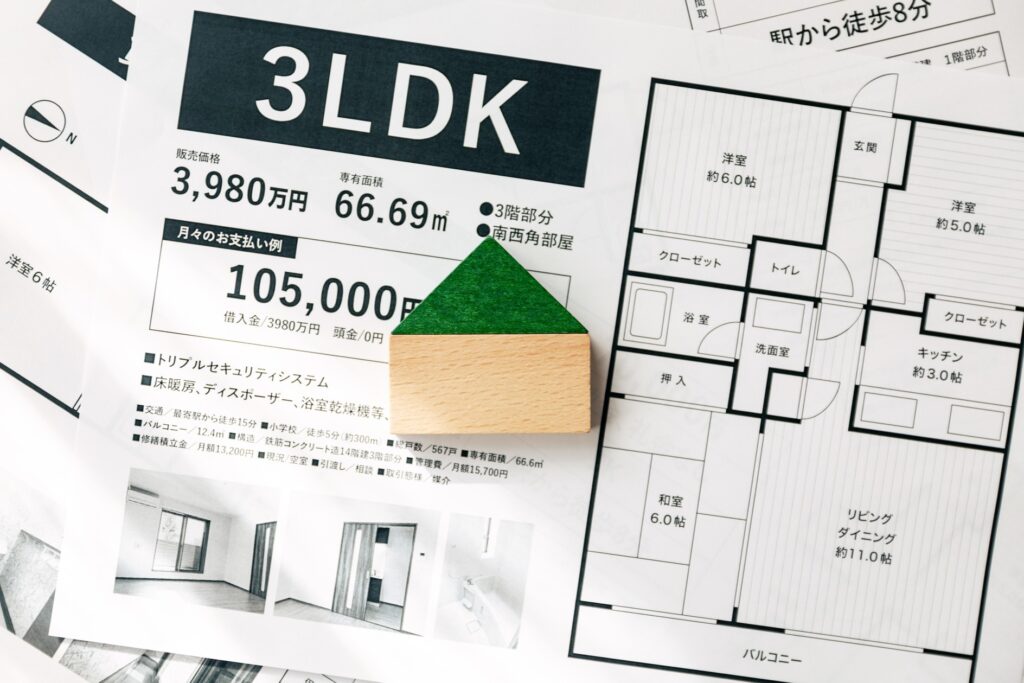

① 事業者が住宅を確保し外国人材に住ませる

受け入れ事業者が住宅を所有していれば、外国人材にそれを「社宅」や「寮」として提供することで住居問題が解決します。

また、受け入れ事業者が法人として住宅を借り、それを「借り上げ社宅」や「寮」として外国人材に提供する方法も広く採用されています。法人が契約するため、家賃滞納やトラブル対応、退去跡補修費の回収等に関する家主側の不安が解消し、借りられる物件も増えます。

ただし、法人が物件を借りる場合でも外国人の入居を嫌がる家主や管理会社、仲介業者はいます。そこで、外国人の入居に対する理解の深い不動産仲介業者を見つけましょう。最近では、外国人が経営する不動産仲介業者や外国人客専門の業者もあります。

② 本人が住宅を借りるサポートをする

社宅や寮を提供できない場合、外国人材が賃貸借契約をするためのサポートを行いましょう。具体的には次のようなサポートができます。

- 外国人対応が進んでいる不動産仲介業者を紹介する。

- 外国人も入居できる賃貸物件の情報を提供する。

- 住居探しや契約に同行する。

- 入居に際して必要な保証を行う。

保証については、受け入れ事業者の社員等が連帯保証人になることが多いですが、外国人材の数が増えた場合は、法人での保証を認めてくれる保証会社を探すのも一つの方法です。

外国人入居者に対応してくれる保証会社を探し、受け入れ事業者が緊急連絡先になる場合もあります。この場合、保証会社に支払う保証料は受け入れ事業者が負担しなければなりません。

③ 入居直後のサポート

本人が住宅を借りることをサポートし、無事に契約を締結できても、まだ終わりではありません。実際に生活を始めるために必要な手続きがたくさんあります。

- ライフライン(電気、ガス、水道)の利用開始手続きや支払い方法の設定

- インターネットの契約

- 携帯電話の通話契約

- 地元自治体への転入届

これらの手続きについては、不動産仲介会社などが提供しているライフサーポートサービスを利用することもできます。そのようなサービスを多言語で提供している会社もあります。

④ 住宅手当

特定技能外国人については、受け入れ事業者は住宅確保のサポートをすれば、その後の家賃補助の義務はありません。

しかし、社宅や寮を安価で提供できない場合、毎月の住宅手当(家賃補助)の額についても配慮することが望ましいです。

技能実習生と同じように特定技能外国人も給料から税金・社会保険・家賃を差し引いた額に大きな関心を持っています。また、技能実習で使っていた人材を特定技能に移項させて雇う場合、実習時代と同じように安価な寮を提供する企業がたくさんあります。

給料(支給総額)から税金・社会保険・家賃を差し引いた額が同地域・同業種の企業の平均と比べて大きく見劣りすることがないよう、住宅手当(家賃補助)の額に配慮することが、特定技能外国人を含むあらゆる外国人材の定着のために必要です。

外国人材の住宅に関する決まりや注意点

特定技能外国人や技能実習生に寮などを提供する場合にも、特定技能外国人の住宅確保をサポートする場合にも、それらの住宅について基準があります。また、寮などを提供する場合の注意点や外国人材一般の住宅に関して配慮すべきポイントも紹介します。

① 特定技能外国人の住宅の基準

1号特定技能外国人を雇用する場合、受け入れ事業者は住居確保の支援が義務付けられています。その住宅については、出入国在留管理庁の「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」で下記のような基準が設けられています。

◎居室の広さ:1人当たり 7.5 ㎡以上

※ルームシェアの場合は、居室全体の面積を居住人数で割った面積が 7.5 ㎡以上

ただし、技能実習生が特定技能外国人に資格を変更して引き続き同じ事業者のもとで働く場合、本人が希望すれば、もともと住んでいた部屋が7.5 ㎡以下であっても住み続けることができます。

② 技能実習生の住宅の基準

技能実習では、受け入れ事業者か監理団体が実習生の住宅を確保しなければなりません。その住宅の立地・設備については基準等があります。抜粋して紹介します。

避けるべき場所

- 火災につながりやすいものを使用・貯蔵する場所の近く

- 高熱・ガス・蒸気・粉じんが発散するなど、衛生上有害な場所の近く

- 騒音・振動が激しい場所

- じめじめした場所や大雨時などに浸水のおそれがある場所

寝室の条件

- 床の間や押入を除き1人当たり4.5㎡(畳3畳ぐらい)以上

- 個人別の私有物収納設備

- 勤務シフトの関連で就眠時間が異なる2組以上の実習生がいる場合は寝室を別にする

受け入れ事業者や監理団体が提供する住宅とは別の物件を技能実習生が希望した場合、実習生の自己負担でその住宅に住ませても構いません。その場合も上記基準を満たす必要があります。

③ 社宅や寮の提供によって利益を得てはいけない

受け入れ事業者が特定技能外国人や技能実習生に社宅や寮を提供する場合、利益を得てはいけません。

1号特定技能外国人に寮や社宅を提供する際の費用については、次のような基準があります。

借り上げ物件の場合

借り上げに要する費用(管理費・共益費を含む。敷金・礼金・保証金・仲介手数料・更新手数料・途中解約金等は含まない)を入居する特定技能外国人の人数で割った額の範囲内

自己所有物件の場合

建設・改築等に要した費用(土地の購入費・造成費などは除く)、物件の耐用年数、入居する特定技能外国人の人数等を勘案して算出した合理的な額

※技人国などの在留資格の人材については、このような規定はありませんが、社宅や寮を提供しても、「物件が古すぎる」「狭すぎる」「場所が不便すぎる」「自己負担額の割に部屋のクオリティや立地が悪すぎる」など、条件があまりに悪いと、職場への定着を妨げる原因になります。

④ 敷金・礼金や保証料などを負担する

受け入れ事業者が住宅を借りて外国人材に社宅や寮として提供する場合、敷金や礼金、保証料を外国人本人に負担させることはできません。借主となる受け入れ事業者が契約を結びますので、事業者が負担しなければなりません。

外国人本人が物件の賃貸借契約をする場合は、受け入れ事業者が負担する義務はありませんが、もし事業者が全額または一部を負担すると、外国人材の帰属意識や士気は高まります。

また、本人の希望やその地域の家賃・敷金・礼金の相場、給与との兼ね合いなども勘案して物件探しを手伝うことが大事です。

⑤ その他の配慮事項

このほか、外国人材への住宅提供や住宅探しの際に下記のような事柄に配慮すると、本人や家族が安定した気持ちで生活できます。

| 同じ国の人たちの近くに住ませる |

| その人材と同じ国籍の外国人が少しでも多く住んでいる地域を探してあげると、生活に便利です。それが難しい場合は、同国人のコミュニティを紹介することも一つの方法です。同国人コミュニティの中で交流しながら支え合って生活し、日本での暮らしに慣れていくことができます。 |

| 宗教施設に行きやすい場所 |

| 外国人材は様々な宗教を信仰していることがあります。自宅近くに教会やモスクなどがあれば、通いやすいですし、そこでの出会いがもとで地域の同国人コミュニティに加わることもでき、生活の利便や安心につながります。 |

| 子どもが学校に通える場所 |

| 外国人材が子どもを帯同する場合、子どもの学校について考えなければなりません。日本人と同じ学校に行く外国人子女もいますが、地域や学校によって外国人への対応に違いがあります。外国人子女の多い学校を探してあげると、子どもの通学に関する心配やトラブルが減り、勤務に集中できます。 |

まとめ

このページのまとめ

◎外国人が日本で住宅を借りるのは、次のような理由で困難が大きいです。

- 外国人に部屋を貸したがらない家主も多い

- コミュニケーション力に起因する問題

- 保証人や審査の問題

- 初期費用の問題

◎受け入れ事業者が外国人材に住宅サポートを提供することで、次のような問題を解消または軽減できます。これは良い外国人材の確保や職場定着にもつながります。

- 契約関係のトラブルに対する家主・入居者双方の不安

- 保証人や審査の問題

- 初期費用の問題

- 入居後のトラブルに関する家主側の不安

- 退去関連トラブルに関する家主側の不安

◎ 受け入れ事業者が外国人材に住宅サポートを提供するには次のような方法があります。

- 住宅を確保し外国人材に住ませる

- 本人が住宅を借りるのをサポートする

- 入居後のサポート

- 住宅手当

◎外国人材の住宅に関する決まりや注意点

- 特定技能外国人の住宅の広さには基準があります。

- 特定技能外国人や技の実習生への社宅・寮の提供によって利益を得てはいけません。

- 同国人が多く住む場所や子どもの学校、宗教施設の立地などを勘案して外国人材の住宅を探すことが望ましいです。