技能実習制度では、転職ができないことが批判されてきましたが、実は、外国人技能実習機構(OTIT)の管理のもとで同じ職種で別の受け入れ事業者に移る「転籍」が認められています。しかし、要件が厳しいことや、技能実習生が転籍を求めても監理団体が適切に対処しない場合が多かったこともあり、原則として転籍不可であることが人権侵害の原因になっていると指摘されてきました。このため、2027年から導入される育成就労制度では原則として来日2年目から自由に転籍できるようになります。この記事では、現行の技能実習制度の転籍制度や手続きはどうなっているのかお紹介します。

1分で読める記事の要点〈時間のない方はこちらだけ!〉

ポイント解説

・技能実習生は転職できない?:技能実習生の転職は原則として認められていません。しかし、職場での暴力や残業代不払いなど受け入れ事業者側の原因によって技能実習の継続が困難になった場合、同じ業種の他の事業者に転籍することができます。

・早期に転籍された場合の事業者の損失:実習生が原則として転籍できないことにより、結果として、受け入れ事業者にとっては実習生を3年間安定雇用できるというメリットがあります。これは人材確保が難しい地方の中小企業にとって特に意味を持っています。技能実習で早期に離職されると、初期費用やそれまでの育成に要したコストが無駄になってしまいます。

・育成就労でここが変わる:育成就労制度では原則として来日2年目から本人の意思で転籍できるようになります。

・転籍手続き:事業者側の原因で実習継続が困難になり、実習生が転籍を求める場合、次のような手続きを行います。

- もとの受け入れ事業者から監理団体にその実習生の技能実習の終了を通知

- 監理団体からOTITに「技能実習実施困難時届出書」を提出

- 監理団体が新たな受け入れ事業者を探す

- 実習生が新たな受け入れ事業者と雇用契約

- 新たな受け入れ事業者は技能実習計画を作成しOTITに認定申請

・転籍先探し:実習生の転籍先探しは原則として監理団体が行います。OTITも「監理団体向け実習先変更支援サイト」を運営しています。

◆このページの内容

技能実習生は転職できない?

実習生は原則として転職(転籍)できない

外国人技能実習生の転職は原則として認められていません。

技能実習制度は、外国人が日本の技術を習得して母国に持ち帰り、母国の経済発展に役立ててもらうという「国際貢献」を目的に導入されました。そこで、受け入れ事業者は外国人に技能を習得させる「技能実習計画」を作成して外国人技能実習機構(OTIT)に提出し、審査を受けます。

技能実習計画が認定されれば、入管はその外国人に「技能実習」の在留資格を発行します。つまり、技能実習の在留資格は特定の実習先や技能実習計画とひも付けて認められていますので、実習先を変わる(=転籍する)場合は、在留資格も取り直さなければなりません。

「原則転籍不可」が結果的に事業者の保護に

このことは結果として受け入れ事業者の保護にもつながってきました。

事業者とすれば、多大なイニシャルコストをかけて採用し、毎月の監理費や育成の時間・労力も負担して育てた実習生が早期に離職してしまうと、大きな損失になります。しかし、実習生は原則として転籍できないという制度によって、地方の小さな会社でも多くの実習生に3年間安定的に働いてもらうことが容易になっています。

「原則転籍不可」による弊害と育成就労での改善点

ただし、このことが技能実習制度でさまざまな人権侵害や法令違反を生む背景にもなってきたと指摘されています。

実習生が簡単に転籍できないのをよいことに、労働法令違反(残業代不払いや有給休暇の制限など)や暴力・暴言が横行したほか、著しく低い給料で働かせることも多かったため、実習生が職場から失踪して不法就労に走るという事例が続出しました。

実は、技能実習制度でも「やむを得ない場合」には転籍ができます。しかし、そのシステムが十分に周知され機能してきたとは言えず、技能実習の問題点を補うことができませんでした。

そこで、2027年度から新たに導入される育成就労制度では、原則として来日2年目から特段の理由がなくても本人の意思で転籍できることになりました。

早期に転籍された場合の事業者の損失

技能実習生が早期に転籍すると、受け入れ事業者が最初に負担した様々なコストが無駄になってしまいます。技能実習制度に代わる育成就労制度では、転籍があった場合、こうしたイニシャルコストの一部を新しい受け入れ事業者も負担します。それでは、技能実習制度ではどのようなイニシャルコストがかかるのでしょうか。

技能実習の毎月の監理費の平均

監理団体は、技能実習生の受け入れに関する諸費用を「監理費」として受け入れ事業者から徴収することができます(技能実習法28条2項)。

OTITが2022年に公表した「監理団体が実習実施者から徴収する監理費等の費用に係るアンケート調査」によると、監理団体が実習実施者(受け入れ事業者)から徴収する監理費(職業紹介費・講習費・監査指導費など)について、実習生1人あたりの平均額は下記の通りでした。調査対象は「定期費用(3号)」が386人で、それ以外は631人です。

| 初期費用 | 入国後講習の費用、募集・選抜に関する費用、入国後講習での手当て | 341,402円 |

| 定期費用(1号) | 監理団体が受け入れ事業者から定期的に徴収する監理費=監査・訪問指導費用や送出機関に支払う費用(通称・送出監理費)など | 30,551円 |

| 定期費用(2号) | 29,096円 | |

| 定期費用(3号) | 3,971円 | |

| 不定期費用 | 一時帰国や本格帰国の渡航費、最初の来日の渡航費など | 154,780円 |

この結果をもとに、実習生1名の雇用・監理に要する費用(初期費用と定期費用の合計)を計算すると、次のようになります。

- 技能実習2号修了まで(3年間)=約141万円

- 技能実習3号修了まで(5年間)=約198万円

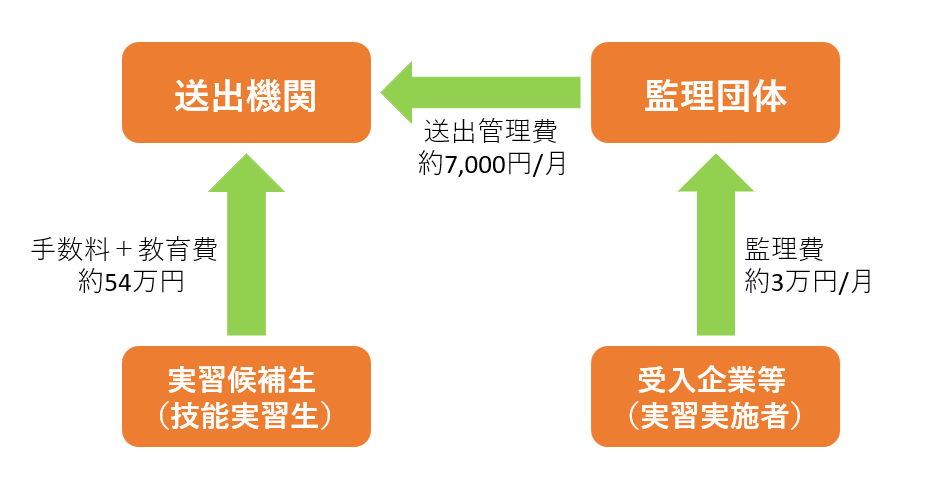

ちなみに、送出機関は一般的に、職業紹介費等(手数料)を自国の法令等に基づいて技能実習生から徴収するほか、日本の監理団体からも「送出管理費」を毎月受け取ります。これは、日本の監理団体を通じて毎月徴収されます。

費用負担のイメージ

出入国在留管理庁が2022年に公表した「技能実習生の支払い費用に関する実態調査」によると、技能実習制度を巡る手数料や監理費・管理費の負担の大まかイメージは上の図のようになります。

ちなみに、送出管理費は毎月5,000円のケースが最も多く、一部の送出機関は毎月10,000円を設定しています。また、介護職種の送出管理費は他の業種の監理費より高く設定されていることも多く、7,000~10,000円のケースがよく聞かれます。

技能実習の転籍の現状

実習継続が困難な場合には転籍ができる

受け入れ事業者はこのような初期費用や毎月の監理費・送出管理費を負担しなければなりません。しかし、技能実習制度では原則として転籍ができないので、適正な雇用を続けさえすれば、安定した労働力を3年間に渡って確保できるという利点があります。

一方で、法令違反や著しく低い給料など実習生が受け入れがたい雇用条件があっても、転籍制度が十分に機能していないため、がまんしてそこで働き続けるというケースがたくさんありました。

実は、技能実習制度のもとでも実習先を一切変更できないわけではありません。受け入れ事業者側の事情で技能実習の継続が困難になった場合(=やむを得ない事情がある場合)も、実習生が希望すれば、同じ職種で他の事業者に「転籍」することができます。

転籍が認められる「やむを得ない事情」とは、例えば次のような場合です。

- 職場で暴行等の人権侵害や対人関係の問題等が起きた場合

- 労使間の大きな問題が発生した場合(主に労働法令違反)

- その受け入れ事業者に対する実習認定が取り消された場合

- 受け入れ事業者の経営上・事業上の都合

また、技能実習の1年目を「技能実習1号」、2~3年目を「2号」、4~5年目を「3号」と言いますが、技能実習2号から3号に移行する場合、母国に一時帰国した後、実習生の希望で実習先を変更(転籍)することができます。

技能実習制度における転籍の現状

外国人技能実習機構(OTIT)の毎年の統計によると、OTITが技能実習生の個別の実習先変更(転籍)支援を受理した件数は下記のようになっています。

| 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |

| 20件 | 36件 | 54件 | 49件 | 39件 | 52件 | 70件 |

2024年に「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」で配布された資料によると、受け入れ事業者の都合で実習実施困難となった実習生の転籍をOTITが支援したうちの80%以上で転籍が成立しました。

ただし、実習生の転籍をサポートした複数の支援団体や転籍経験者によると、転籍を希望する実習生への対応は以前より改善されたものの、OTITの事務所や担当者によって差があり、実習生からの支援要請を受理しないケースも多かったそうです。

支援団体のサポートで最終的には転籍が成立したケースでも、当初は「実習生が監理団体に相談しても対応してもらえなかった」、「OTITの無料相談窓口に相談しても適切な助言・対応を得られなかった」、「OTITの事務所で直接相談しても正式に受理してもらえなかった」といったケースが多数あったとのことです。

育成就労制度では原則として来日2年目から外国人材本人の意思で転籍できるようになりますが、上記有識者会議で転籍要件の緩和や転籍手続きの簡素化が提言されたことで、2027年以前の運用も緩和されることになりました。

技能実習の転籍の手続き

技能実習の継続が困難になった場合の転籍手続き

それでは、受け入れ事業者側の事情で技能実習の継続が困難となった場合、どのような手続きを取ればよいのでしょうか。転籍の手続きを紹介します。

① もとの受け入れ事業者が監理団体にその実習生の技能実習の終了を通知

② 監理団体からOTITに「技能実習実施困難時届出書」を提出

③ 監理団体が新たな受け入れ事業者を探す

④ 実習生が新たな受け入れ事業者と雇用契約を締結

⑤ 新たな受け入れ事業者は技能実習計画を策定し、OTITに認定申請

⑦ 技能実習計画認定後に新たな事業者のもとで技能実習を再開

OTITによる転籍支援

受け入れ事業者側の事情で実習継続が困難になった場合、監理団体は「技能実習実施困難時届出書」をOTITに届けます。そして、実習生が実習継続を希望する場合、監理団体が転籍先を探します。転籍先の事業者が他の監理団体を使っている場合、その監理団体との連絡調整も行います。

転籍先探しはOTITも支援しています。例えば、実習生の受け入れ先となり得る監理団体を受け付け、その情報をサイトに利用者登録している他の監理団体に提供する「監理団体向け実習先変更支援サイト」を運営しており、2022年10月末現在で2,583機関が利用者登録しています。

まとめ

このページのまとめ

◎技能実習生の転職は原則として認められていません。ただし、職場での人権侵害(暴力・暴言など)や残業代不払いなど受け入れ事業者側の原因(=やむを得ない事情)によって実習継続が困難になった場合、同じ職種で他の事業者に転籍することができます。

◎育成就労制度では原則として来日2年目から本人の意思で転籍が可能になります(やむを得ない事情は不要)。

◎実習生が原則として転籍できないことにより、受け入れ事業者にとっては実習生を3年間安定雇用できるという利点があります。特に地方の小さな企業にとってこの点は重要です。

◎実習生が早期に離職すると、受け入れ事業者にとっては、初期の受け入れコストや育成コストが無駄になってしまいます。

◎実習生が他社に転籍する場合は、次のような手続きを行います。

- 新たな受け入れ事業者は技能実習計画を作成しOTITに認定申請

- もとの受け入れ事業者から監理団体にその実習生の実習終了を通知

- 監理団体からOTITに「技能実習実施困難時届出書」を提出

- 監理団体が新たな受け入れ事業者を探す

- 実習生が新たな受け入れ事業者と雇用契約