「自社で雇用している特定技能外国人から転職を申し入れられた。どのような手続きが必要か」「他社で働いている特定技能外国人がうちに転職してくることになった。ビザ変更のためにどのような書類を準備したらよいか」。特定技能外国人を採用する企業が増えていますが、特定技能外国人の転職の際にはどのような手続きが必要か、また何に気をつけたらよいか、解説します。

1分で読める記事の要点〈時間のない方はこちらだけ!〉

ポイント解説

・特定技能外国人の転職:2023年2月末現在、特定技能外国人の自己都合退職者は通算28,062人で、約5人に1人の割合でした。そのうち約28%が特定技能で転職しています。

・特定技能外国人の転職の要件:特定技能で転職する場合、同一の業務区分内では無試験で転職できますが、異なる業務区分に転職したい場合は、その業務区分の技能試験に合格する必要があります。

・事業者側の受け入れ要件:新しい受け入れ事業者は、特定技能で新しく雇用する外国人が従事できる業務区分に沿った業務を行っている必要があります。

・旧受け入れ事業者が行う手続き:特定技能外国人の転職に伴い旧受け入れ事業者が行う手続きには次のようなものがあります。

- 受入れ困難に係る届出(自己都合退職の場合は不要)

- 特定技能雇用契約に係る届出

- 支援計画変更に係る届出

- 支援委託契約に係る届出

- ハローワークに雇用保険被保険者資格喪失の届出と外国人雇用状況の届出

- 社会保険の脱退や源泉徴収票の発行など日本人の退職時と同様の手続き

・新しい受け入れ事業者が行う手続き:新しい受け入れ事業者は、外国人が入管に提出する書類のうち下記のようなものを用意しなければなりません。そして、本人の在留資格変更が許可されたら、ハローワークに「外国人雇用状況の届出」を行います。

- 雇用条件書

- 支援計画書

- 納税証明書

- 健康保険・厚生年金保険料領収証

- 役員の住民票など

・外国人本人が行う手続き:本人は入管に在留資格変更許可申請を行う必要があります。その際に提出する書類には、健康診断表や住民税の課税証明書、源泉徴収票などがあります。また、入管に「契約機関に関する届出」も行います。

・特定技能外国人の転職に伴う制約やリスク:特定技能外国人の転職には「在留資格変更許可申請が必要」「申請中は仕事ができない」「申請が不許可になる場合もある」といった制約やリスクもあります。また、短期間に頻繁に転職を繰り返すと、信用を低下させる場合もあります。

・技能実習からの移行も可能:技能実習2号を良好に修了した場合、同じ職種で1号特定技能外国人になるなら、日本語試験も技能試験も不要です。違う職種に移る場合も日本語試験は免除されます。ただし、育成就労から特定技能に移行する場合は、日本語試験の免除がなくなります。

◆このページの内容

- ポイント解説〈時間のない方はこちらだけ!〉

- 急増する特定技能外国人

- 特定技能外国人の離職・転職状況

- 特定技能外国人の転職の要件

- もとの受け入れ事業者が行う手続き

- 新しい受け入れ事業者が行う手続き

- 外国人本人が行う手続き

- 特定技能外国人の転職に伴う制約やリスク

- 技能実習からの転職も可能

- まとめ

急増する特定技能外国人

特定技能制度は、深刻化する人手不足への対応として、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な産業分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるための在留資格で、2019年4月から実施されています。

特定技能1号はその産業に関する一定の知識・経験が必要な技能を用いる業務に従事する外国人に与えられる在留資格で、出入国在留管理庁の資料によると、2024年6月末現在、1号特定技能外国人の人数は251,594人となっています。分野別の内訳は下記の表の通りです。

| 職業分野 | 人数 |

| 介護 | 36,719 |

| ビルクリーニング | 4,635 |

| 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 | 44,044 |

| 建設 | 31,853 |

| 造船・舶用工業 | 8,703 |

| 自動車整備 | 2,858 |

| 航空 | 959 |

| 宿泊 | 492 |

| 農業 | 27,786 |

| 漁業 | 3,035 |

| 飲食料品製造業 | 70,202 |

| 外食業 | 20,308 |

| 合計 | 251,594 |

2号特定技能外国人は153人で、1号と合わせた251,747人のうち、国籍・地域別ではベトナムが126,832人(50.4%)、インドネシアが44,305人(17.6%)、フィリピン25,311人(10.1%)、ミャンマー19,059人(7.6%)、中国15,696人(6.2%)の順に多く、ほかはカンボジア、ネパール、タイと続きます。

また、1号特定技能外国人になるルートとしては主に「試験ルート」(技能測定試験と日本語試験を受けて特定技能外国人になるケース)と「技能実習ルート」(技能実習で3年間を良好に修了し、同じ職種で特定技能に資格替えをするケース)があり、その割合は下記の表の通りです。全体では、試験ルートが約37%、技能実習ルートが約63%となっています。

| 職業分野 | 試験ルート | 実習ルート | 検定ルート等 |

| 介護 | 30,176 | 6,319 | 224 |

| ビルクリーニング | 2,286 | 2,349 | 0 |

| 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 | 738 | 743,306 | 70 |

| 建設 | 633 | 31,129 | 91 |

| 造船・舶用工業 | 69 | 8,633 | 1 |

| 自動車整備 | 627 | 2,223 | 8 |

| 航空 | 959 | 0 | 0 |

| 宿泊 | 448 | 44 | 0 |

| 農業 | 11,677 | 16,109 | 0 |

| 漁業 | 416 | 2,619 | 0 |

| 飲食料品製造業 | 25,326 | 44,876 | 0 |

| 外食業 | 19,782 | 526 | 0 |

| 合計 | 93,137 | 158,133 | 324 |

特定技能外国人の離職・転職状況

出入国在留管理庁の資料によると、2023年2月末現在の特定技能外国人の自己都合退職者は全体で19.2%(28,062人)でした。

自己都合退職後の状況は、帰国が32.2%(8,785人)、特定技能での転職が28.4%(7,746人)、別の在留資格への変更が14.5%(3,947人)でした。

同庁の別の資料によると、2023年3月末現在の1号特定技能外国人154,864人のうち勤務先を変更した経験がある人は全体の9.3%(14,401人)で、この人たちの勤務先変更回数は1回が92.3%で、2回が7.1%でした。

また、2022年に自己都合退職した特定技能外国人の退職までの在籍期間は6カ月以下が40.4%、6カ月~1年以下が34.7%、1年~2年以下が22.0%となっており、退職経験者の大半が2年以下で退職していました。

2022年に自己都合退職し特定技能制度の中で転職をした外国人5,514人の中で、賃金が増えた人は3,640人(66%)、減った人は1,763人(32%)、増減なしは111人(2%)でした。

特定技能外国人の転職の要件

特定技能には外国人の要件と受け入れ事業者の要件があり、両方が要件を満たせば転職が可能です。

外国人が満たすべき要件

特定技能外国人として働くには技能に関する要件があります。特定技能の中で転職する際、「同一の業務区分内」「試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」では無試験で転職できます。

しかし、これまでと異なる業務区分に転職したい場合は、その業務区分の技能測定試験に合格する必要があります。

同じ産業分野であっても、業務区分が異なる場合は、新しい区分の試験に合格しなければなりません。例えば、建設分野(土工)で働いている外国人が建設分野(鉄筋施工)に転職するには、鉄筋施工の技能測定試験に合格しなければなりません。

受け入れ事業者側の要件

受け入れ事業者は、特定技能で新しく雇用しようとする外国人がどのような業務区分に従事できるのか、そのために試験合格は必要か否かなどを確認する必要があります。そして、雇用する企業がその業務区分に沿った業務を行っている必要があります。

もとの受け入れ事業者が行う手続き

特定技能外国人の転職に伴う手続きとしては、「旧受け入れ事業者が行う手続き」「外国人が行う手続き」「新しい受け入れ事業者が行う手続き」の3つがあります。具体的にどのような手続きが必要なのでしょうか。まずは、旧受け入れ事業者が行う手続きについて説明します。

旧受け入れ事業者が行う手続きには主に次のようなものがあります。

① 受入れ困難に係る届出(自己都合退職の場合は不要)

② 特定技能雇用契約に係る届出

③ 支援委託契約に係る届出

④ ハローワークに雇用保険被保険者資格喪失の届出と外国人雇用状況の届出

⑤ 社会保険の脱退や源泉徴収票の発行など日本人の退職時と同様の手続き

②の「特定技能雇用契約に係る届出」は、特定技能外国人を雇用したときだけでなく、雇用契約を終了するときにも提出します。契約終了理由が雇用契約の期間終了や自己都合退職以外の場合は、①「受入れ困難に係る届出」も一緒に提出します。

登録支援機関との間で1号特定技能外国人の支援計画を委託する契約を結んでいる場合は、委託契約を解除しなければなりません。そのため、入管に③「支援委託契約に係る届出」を提出します。

これらの書類の提出は出入国在留管理庁電子届出システムを使ってオンラインで行うこともできます。

新しい受け入れ事業者が行う手続き

特定技能外国人は指定書で指定された活動だけを行うことができます。指定書とは、入管が発行し、通常はパスポートに添付される紙のことです。指定書には、企業名や特定技能の分野、従事する業務区分などが記載されていますので、その指定に沿った業務しかできません。

そのため、転職する場合は、転職先の新しい受け入れ事業者の協力を得て、入管に在留資格変更許可申請を行う必要があります。申請が許可されれば、新しい在留カードと指定書が発行され、新しい受け入れ事業者で働き始めることができます。

特定技能外国人が転職するために在留資格変更許可申請をする際に、新しい受け入れ事業者が準備しなければならない書類には以下のようなものがあります。

- 雇用条件書

- 支援計画書

- 納税証明書

- 健康保険・厚生年金保険料領収証

- 役員の住民票

入管がこれらの書類をもとに、その事業者が特定技能外国人を雇用する要件を満たしているか(指定の業務区分の業務を行っているか、日本人と同等水準以上の報酬・待遇を提供する用意があるか、社会保険料や税金を適正に支払っているか、過去に行方不明者を出していないか、特定技能外国人を支援できる体制が整っているかなど)を審査します。

特定技能外国人を雇用する企業は、特定技能制度が適用される産業分野のいずれかに属している必要があります。そして、産業分野によっては、従事可能な業務区分が細かく別れており、雇用する特定技能外国人に従事してもらう業務が許可された業務区分に該当する必要があります。

在留資格変更が許可されたら雇用が始まりますので、新しい受け入れ事業者はハローワークに「外国人雇用状況の届出」を行います。この届出は外国人の入社時にも退職時にも必要です。

外国人本人が行う手続き

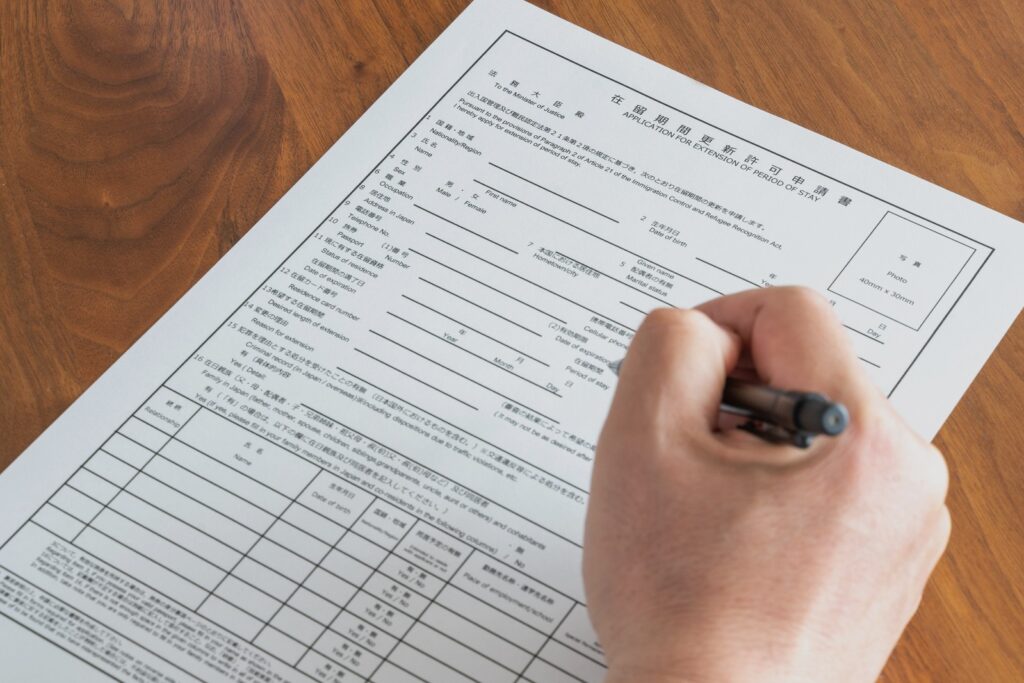

特定技能外国人が転職する場合、入管に在留資格変更許可申請を行う必要があります。その際に提出する書類には、健康診断結果や住民税の課税証明書、源泉徴収票などがあります。

特定技能で働く際には技能関係の条件があります。特定技能の中で転職する際、「同一の業務区分内」「試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」では無試験で転職できます。しかし、これまでと異なる業務区分に転職したい場合は、その業務区分の技能試験に合格する必要があります。その場合、在留資格変更許可申請の際に技能測定試験の合格証も提出しなければなりません。

また、特定技能1号の在留期間は最長5年なので、残りの在留期間も確認しなければなりません。残り期間が短すぎる場合は、在留資格変更が許可されない場合もあります。

特定技能外国人が転職する場合、以下のような手続きが必要です。

入管に「契約機関に関する届出」

特定技能外国人が転職する場合、まず、入管に「契約機関に関する届出」を提出します。今の会社を退職する場合も、新しい会社に入社した場合も、どちらの場合も提出する必要があります。提出期限は退職(雇用契約の終了)や雇用契約の締結からそれぞれ14日以内です。

在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請に必要な書類は多数あり、外国人が自分で準備するものと転職後の受け入れ企業が準備するものがあります。外国人が自分で用意するものは主に以下の通りです。

- 在留資格変更許可申請書

- 健康診断個人票

- 写真(縦4cm×横3cm)1枚

- 住民税の課税証明書

- 住民税の納税証明書

- 転職前の源泉徴収票

- 技能測定試験の合格証など

特定技能外国人の転職に伴う制約やリスク

特定技能外国人の転職には制約やリスクがあります。

転職のために入管関連の手続きが必要

在留資格の変更手続きに時間と手間がかかります。申請準備から実際に許可が下りるまで、一般的に2、3カ月程度かかります。

在留資格変更許可申請中は仕事ができない

在留資格の変更を申請して許可が出るまでは、アルバイトも含めて働くことができません。特定技能外国人は、パスポートに添付されている指定書に記された産業分野・業務区分や企業でしか働けないのです。

在留資格変更許可申請と同時期に退職すると、許可が出て新職場で働き始めるまで無収入の期間ができます。仮にその期間が2カ月間であれば、転職によって手取り給料が22万円から24万円にアップするとしても、無職の2カ月間は計44万円の減収となり、賃金アップによってその減収をカバーするために22カ月かかります。

特定技能外国人を受け入れる事業者も、本人の在留資格変更許可が下りるまでは雇用することができないため、注意が必要です。

在留資格変更許可申請が不許可になる場合も

在留資格変更申請は必ず許可されるわけではなく、その都度、厳しい審査を通過しなければなりません。不許可になると、在留資格がなくなり帰国しなければならない場合が多いため、注意が必要です。

頻繁に転職すると信用を低下させる場合もあります

特定技能外国人を引き抜いて他社に紹介するブローカーの動きが盛んです。手数料目当てで転職を盛んに進めるのですが、それに応じて短期間で転職を繰り返した場合、履歴書にたくさんの企業名が並びます。日本では、短期転職を繰り返す人材の採用に慎重な企業もありますし、履歴書にうそを書いても、企業によっては前の企業に問い合わせて短期離職が発覚するケースもあります。

リスクや損失を避けるため定着に向けた努力を

特定技能外国人の転職にはこのように本人に経済的負担やリスクが伴いますし、早期に離職されると、事業者にとっても募集・育成にかけたコストが無駄になります。特定技能外国人を雇用する際には、事前ガイダンスや生活オリエンテーションをしっかり行うとともに、待遇等にも配慮し、長く働いてもらえる環境作りをすることが望ましいと言えます。

技能実習からの転職も可能

技能実習2号を満了した場合、特定技能1号に切り替えて転職ができます。その場合、下記のような条件が必要です。

- 技能実習2号を良好に修了(技能実習期間を修了し、技能検定3級または技能実習評価試験の実技試験に合格)

- 技能実習での職種・作業内容と特定技能1号の職種が一致

特定技能の在留資格を得るためには、原則として日本語能力試験と技能測定試験への合格が必須です。しかし、このような条件を満たすと、それらの試験が免除されます。

ただし、2027年に導入される育成就労から特定技能1号に移行する際には、日本語試験の免除はなくなります。

まとめ

このページのまとめ

◎2023年2月末現在、特定技能外国人の自己都合退職者は通算28,062人で、約5人に1人の割合でした。そのうち約28%が特定技能で転職しています。

◎特定技能外国人が転職する場合、同一の業務区分内では無試験で転職できます。異なる業務区分に転職したい場合は、その業務区分の技能試験に合格する必要があります。

◎新しい受け入れ事業者は、特定技能で新しく雇用する外国人が従事できる業務区分に沿った業務を行っている必要があります。

◎特定技能外国人が転勤する際、旧受け入れ事業者は「特定技能雇用契約に係る届出」や「支援計画変更に係る届出」などを行い、「外国人雇用状況の届出」も提出します。

◎新しい受け入れ事業者は、特定技能外国人が入管に提出する書類のうち「雇用条件書」や「支援計画書」などを用意しなければなりません。そして、本人の在留資格変更が許可されたら、ハローワークに「外国人雇用状況の届出」を出します。

◎特定技能外国人が転勤する際、本人は入管に在留資格変更許可申請を行います。また、入管に「契約機関に関する届出」も行います。

◎特定技能外国人が転職する際には「在留資格変更許可申請等の手続きが必要」「申請中は仕事ができない」「申請が不許可になる場合もある」といった制約やリスクもあります。また、短期間に頻繁に転職を繰り返すと、信用を低下させる場合もあります。

◎技能実習2号を良好に修了した場合、同じ職種の特定技能1号になるなら、日本語試験も技能試験も不要で、違う職種に移る場合も日本語試験は免除されます。