海外の多くの人材会社が特定技能や技能実習・育成就労、技人国のいずれの人材も募集・教育し、日本に送り出しています。人材会社によって日本語教育力に大きな違いがあるほか、生徒・候補者の募集力や生徒から徴収する費用、送出後のフォローも違います。受け入れ事業者や登録支援機関、監理団体の役に立つ海外人材会社(海外労働者派遣事業者)の選び方を紹介します。

1分で読める記事の要点〈時間のない方はこちらだけ!〉

ポイント解説

・特定技能も技能実習も同じ人材会社が送出:海外の同じ人材会社が技能実習の送り出しに関しては日本側から「送出機関」と呼ばれているだけで、特定技能や技人国の人材も送り出しています。

・① 日本語教育力:海外の人材会社によって日本語教育力に大きな差があります。

- どの国も日本からの求人がもっと増えて需給バランスが崩れると、意欲・能力が高い応募者を十分に集めることが難しくなり、生徒・候補者の平均的な日本語力が低下することが予想されます。したがって、その国の中で日本語教育力の高い人材会社を選ぶことが大事です。

- 人材会社によっては、採用面接までに数カ月の日本語学習を行ってくれる場合があります。

・② 候補者の募集・選考力:海外の人材会社はさまざまな方法で日本で働く候補者を募集します。候補者を十分に集められる会社は自社の日本語教室に入学させる前に、独自の選考を行います。

・③ 生徒・候補者から徴収する費用:

- 海外の人材会社が生徒・候補者から徴収する額が多いと、生徒が来日前に抱える借金が多くなり、来日後の関心が給料だけに集中してしまいます。

- 特定技能や技人国に関して、海外の人材会社が日本の受け入れ事業者から十分な費用を受け取れない場合、生徒から徴収する額が高くなりがちです。その場合、良い候補者が集まりにくいうえ、採用した人材は自己負担した額を取り返そうと、来日後に早期離職してより給料の高い仕事に転職する傾向が大きくなります。

・④ 日本入国後のフォロー:人材を日本に送り出した後も、海外の人材会社の教師が外国人材とSNSのチャットグループを作るなどし、日本での生活や仕事の状況を継続的に聞き、助言するケースがあります。このことは外国人材の職場定着に役立ちます。

・大きな人材会社を選ぶべき?:募集力は大手の方が上ですが、大手は大口取引先を優先することがあります。また、送出後のフォローについては、中小の方がきめ細かい傾向があります。

・どこでどうやって送出機関を選ぶのか?:登録支援機関や監理団体を選ぶ▽他の受け入れ事業者から紹介を受ける▽マッチングイベントに参加する――などの方法があります。

◆このページの内容

- ポイント解説〈時間のない方はこちらだけ!〉

- 特定技能も技能実習も同じ人材会社が送出

- 海外の人材会社を選ぶ4つのポイント

- ポイント①:最重要は日本語教育力

- ポイント②:候補者の募集・選考力

- ポイント③:生徒・候補者から徴収する費用

- ポイント④:外国人材の日本入国後のフォロー

- 大きな人材会社を選ぶべき?

- どこでどうやって送出機関を選ぶのか?

- まとめ

特定技能も技能実習も同じ人材会社が送出

海外から特定技能外国人を雇い入れる場合、外国の人材会社(海外労働者派遣事業者)が候補者を募集します。こうした人材会社は通常、技能実習生の送り出しも行っており、社内か委託先の日本語教室で特定技能候補者にも技能実習候補者にも日本語を教えます。

技能実習等を経験して母国に戻っている人材がまた日本で働きたくなって特定技能に応募する場合、実習時と同じ職種であれば技能試験合格は不要ですが、違う職種に移行したい場合は必要なので、海外人材会社が技能試験対策の教育を行う場合もあります。

一方、技能実習を経験していない人が特定技能で日本に行く場合は、一から日本語を勉強して日本語試験(日本語能力試験N4など)に合格しなければなりません。この場合、同じ教室で日本語の授業を受けている生徒が特定技能の求人で面接に合格すれば特定技能外国人になり、技能実習の求人で面接に合格すれば技能実習生になります。

海外の同じ人材会社が、技能実習の送り出しに関しては日本側から「送出機関」という名前で呼ばれているだけで、多くの場合、特定技能や技人国(技術・人文知識・国際業務)の人材も募集し、送り出しています。

海外の人材会社を選ぶ4つのポイント

この記事では、海外の人材会社を選ぶ際の大事なポイントを4つ紹介します。

① 日本語教育力

② 候補者の募集・選別力

③ 生徒・候補者から徴収する費用

④ 外国人材の日本入国後のフォロー

外国人技能実習機構が監理団体向けに公表している「外国の送出機関を選ぶ際のポイント」では、公的機関からの推薦▽制度趣旨を理解している人の選定▽手数料等の公表▽帰国後の就職先あっせん▽日本からの調査に協力的▽保証金等を徴収していない――などが挙げられています。

これらについては当サイトの別の記事で解説し、この記事では、受け入れ事業者にとっても監理団体にとっても実用性が高い上記4点について説明します。

ポイント①:最重要は日本語教育力

人材会社によって日本語教育力が大きく違う

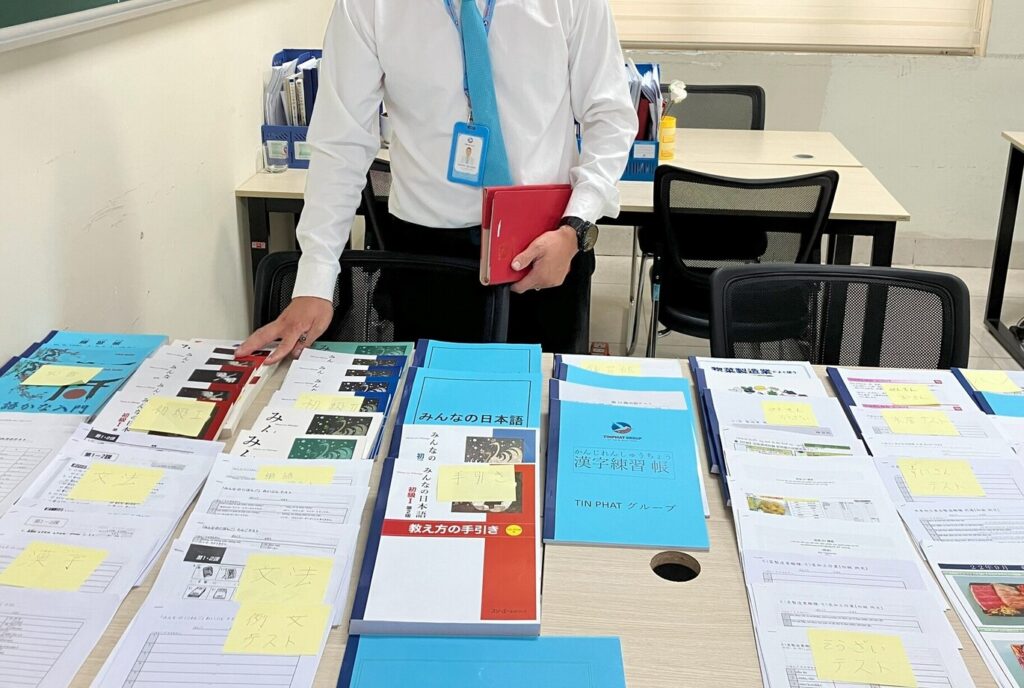

海外の人材会社の日本語教育力は会社ごとに大きく違います。インドネシアやベトナムの人材会社を多数訪問すると、機関ごとに日本語教育力の差が大きいことを実感します。日本語教育力の高い人材会社は決して多くはありません。

日本の外国人材の中で最も多いベトナム人の場合、最近入国してくる人材は昔と比べて日本語力が落ちました。一方、新型コロナ感染症の収束後に急増したインドネシア、ネパール、ミャンマーなどの人材の日本語力は比較的高い傾向にあります。

しかし、どの国も日本からの求人がもっと増えて需給バランスが崩れると、意欲・能力が高い応募者を十分に集めることが難しくなり、生徒・候補者の平均的な日本語力が低下することが予想されます。このため、どの国であれ、その国の中で日本語教育力の高い人材会社を選ぶことが大事です。

面接前の日本語教育が長い人材会社

人材会社によっては、採用面接までに数カ月の日本語学習を行ってくれる場合があります。

ここ数年、ミャンマーから来日した外国人材の日本語力が全体的に高く評価されています。応募人材の層が厚いことや教育期間が比較的長いことが背景で、多くの場合、採用面接までに相当期間の日本語教育を受けており、日本語で面接が可能です。

インドネシアからの人材は最近、人材会社ごとの日本語力の開きが顕著になってきました。日本に人材を送り出す会社が増えたものの、教育力や募集力が不十分な会社も多いためです。また、日本からの求人が急増したため、募集が追いつかず、以前は採用面接前に数カ月の日本語教育を行えた人材会社が、今は求人を受けてから候補者を募集し日本語教育を始める例も増えています。

ベトナムでは、数年前は採用面接までに日本語教育を数カ月行う人材会社も多かったのですが、今は激減しました。

受け入れ事業者としては、できれば日本語を4~6カ月勉強した生徒・候補者に面接できる方が、その候補者の能力やポテンシャルを推測しやすく、良い人材を選べる可能性が高まります。

新制度での日本語要件

技能実習制度に代わって2027年度から導入される育成就労制度では、就労開始までに日本語能力試験N5相当への合格が必要になります。達成できない場合は、その外国人に認定日本語教育機関等による「相当講習」を受けさせなければならず、費用や時間がかかります。

また、今後、育成就労外国人が1号特定技能外国人に移行する際にN4相当の試験合格が必要となり、2号特定技能外国人になるにはN3相当への合格が必要となります。

来日時点で必要な日本語力を身に付けている場合、「相当講習」が不要なことはもちろん、1・2号特定技能に必要な日本語要件に達するための労力やコストも小さくなります。

ポイント②:候補者の募集・選考力

海外の人材会社はさまざまな方法で特定技能や技能実習、あるいは技人国の候補者を募集します。良いルートで多くの候補者を集め、自社の日本語教室に入学させる前に独自選考を行う人材会社もあります。

それでは、海外の人材会社はどのようにして人材(面接候補者)を集めるのでしょうか?

海外の人材会社はさまざまな方法で候補者を集める

海外の人材会社の人材募集ルートには主に次のようなものがあり、どの会社も複数のルートを組み合わせて人材(面接候補者)を集めています。

① 個人事業者:行政や教育の関係者、町の有力者、日本語学校・教室の経営者、元技能実習生などに人材紹介を依頼します。有料で人材を紹介する人たちのことを「ブローカー」とも呼びます。

② 日本語学校・教室:人材会社が自社経営の日本語教室の生徒に求人への応募を呼びかけることもあれば、提携する他の日本語学校・教室に応募者紹介をお願いすることもあります。

③ 学校・大学等:人材会社が高校や専門学校、大学などに人材紹介を依頼することもあります。高校生や専門学校生は学校を卒業してから人材会社の日本語教室に入ります。

④ 地方説明会:地方行政が海外就労に関する説明会を開き、人材会社がプレゼンをすることがあります。その後、参加者は行政機関に登録し、人材会社は行政から登録者を紹介してもらいます。

⑤ 在校生やOB・OG:人材会社の日本語教室で勉強している生徒やそこから日本に行った外国人材が親せき・知人・友人を人材会社に紹介する場合があります。

⑥ インターネット:インターネットで人材を集めることに力を入れている送出機関もあります。ホームページやネット広告、SNSなどを使います。

募集力と選考力

候補者を十分に集められる人材会社は自社の日本語教室に入学させる前に、独自の選考を行います。簡単な計算テストや面接を行うほか、入学後も学習への取り組みや素行の悪い生徒を退学させるなどし、人材をある程度しぼってから採用面接を受けさせます。

一方、求人に対して募集力が追いつかない人材会社の場合は、ゆるい事前選考だけで応募者に採用面接を受けさせるケースが多くなります。

ポイント③:生徒・候補者から徴収する費用

海外の人材会社が特定技能や技能実習の候補者から徴収する費用が多すぎると、外国人材が日本に来る前に多額の借金をしなければなりません。その場合、来日後に少しでも高い給料の提示があると、容易に転職・転籍してしまいがちになります。

候補者から徴収する費用

出入国在留管理庁の「技能実習生の支払い費用に関する実態調査」(2022年)によると、技能実習生が送出機関に支払った費用は下記のようになっています。

◆ 技能実習生が送出機関に支払った費用

その後、各国の費用相場は少し変わっています。取材によると、2024年時点でベトナムの送出機関が徴収する費用の最低水準は3,600ドル前後、インドネシアでは最低35万円前後のようです。

海外の人材会社が特定技能や技能実習で日本に送り出す生徒・候補者から徴収する額が多いと、生徒が来日前に抱える借金が多くなり、来日後の関心が給料に集中し過ぎる傾向があります。

人材会社が適正費用で教育や送り出しを行い、外国人材が少ない借金で来日できれば、職場環境や人間関係、仕事のやりがい、生活の内容など総合的な要因で職場への満足感・納得感を感じてくれます。そうなれば、給料が特段に高くなくても長期定着に導くことが可能になります。

育成就労の費用に制限

技能実習制度に代わって2027年度に始まる育成就労制度では、外国人が来日前に母国の人材会社に支払う手数料などは日本での額面給料の2カ月分までとする方向です。本人が上限を超えて送出機関に支払った場合、受け入れ事業者が超過分を肩代わりしなければ雇用できなくなります。

技能実習生の月給は平均217,000円で2カ月分は434,000円です。現在、この額を超えて徴収している送出機関は教育や生徒募集にかかるコストを下げるなど対応を迫られることになりそうです。

外国人材が払うか、受け入れ事業者が払うか

特定技能や技人国の外国人の募集や教育を海外の人材会社に依頼する場合、紹介料・教育費を受け入れ事業者が負担するため、仲介する日本の登録支援機関や人材会社は海外の人材会社に値下げを要求することがよくあります。

しかし、外国人材に高い日本語力をつけて来日してもらいたい場合、相応の教育が必要で、相応のコストがかかります。海外の人材会社がその費用を受け入れ事業者から十分に回収できない場合、生徒に転嫁せざるを得ません。

応募者の自己負担が大きい求人には(求人内容にもよりますが)良い人材が集まりにくいですし、自己負担した額を取り返そうと、来日後に早期離職してより給料の高い仕事に転職する傾向が大きくなります。

ポイント④:外国人材の日本入国後のフォロー

外国人材を日本に送り出した後も、教師が受け入れ事業者ごとに卒業生(人材)とSNSチャットグループを作り、生活や仕事の状況を継続的に聞き、必要に応じて助言をしている送出機関もあります。

また、人材会社の社長や教師が定期的に日本を訪れ、監理団体や登録支援機関と情報交換をしたり、送り出した外国人材に会って励ましたりするケースもあります。

このような送出機関は外国人材からの信頼が厚く、外国人材は不満や悩みをまず送出機関に相談します。受け入れ事業者や監理団体・登録支援機関に言わない本音を送出機関の先生や社長に打ち明けることも多く、キャッチした問題点を受け入れ関係者にフィードバックして早期解消することで外国人材の早期離職や転職・転籍の防止につなげることができます。

大きな人材会社を選ぶべき?

募集力

概して大きな人材会社の方が多くの候補者を集める力があります。ただし、大きな人材会社ほど、複数の大きな受け入れ事業者と取り引きをしています。その場合、求人への対応はどうしても大きな取引先が優先となり、数名単位の採用面接に参加する候補者は大手取引先の面接に落ちた生徒が中心というようなことも覚悟しなければなりません。

教育力

筆者はベトナムとインドネシアでこれまで約30の人材会社(事前の情報収集や調査で期待度の高い人材会社だけ)を訪問取材しました。その結果、人材会社の規模が大きいからといって日本語教育力が高いということはありませんでした。

中小の人材会社も毎年少なくとも百人単位の人材を日本に送り出すので、優秀な教師陣をそろえ教育方法も工夫している例がたくさんあります。

費用

生徒からの徴収費用と人材会社の規模との間に相関関係はありません。

送出後のフォロー

海外人材会社の教師と送り出した外国人材がSNSでつながるケースは大手人材会社でもありますが、1人の教師が受け持つ外国人材の数が少ないこともあり、中小の方がていねいにフォローする傾向があります。

【結論】

日本の中小事業者の場合、海外人材会社の規模にこだわらず、小さな求人に対しても良い候補者を十分に集めてくれる人材会社と取り引きする方が良いでしょう。

どこでどうやって送出機関を選ぶのか?

自社に合った海外の人材会社をどうやって探すかがカギになりますが、簡単ではありません。差し当たって以下のような手順がありますので、参考にしてください。

・登録支援機関や監理団体を選ぶ:海外人材会社を選ぶ能力が高い登録支援機関や監理団体を選びます。その機関・団体の海外人材会社選びのノウハウや取引先の海外人材会社の長所を聞きます。

・他の受け入れ事業者から紹介:良い外国人材を受け入れている事業者に海外の人材会社を紹介してもらいます。その後、取引先の登録支援機関や監理団体にその人材会社からの受け入れを依頼します。

・マッチングイベントに参加:外国の人材会社が多数来日し、日本の登録支援機関や監理団体向けにイベントを開くケースがあります。取引先の機関・団体に依頼してイベントに同行させてもらい、一緒に各人材会社の話を聞きます。

まとめ

このページのまとめ

◎ 海外の人材会社によって日本語教育力に大きな差があります。

- どの国も日本からの求人がもっと増えて需給バランスが崩れると、生徒・候補者の平均的な日本語力が低下する可能性があります。その国の中で日本語教育力の高い人材会社を選ぶことが大事です。

- 採用面接までに数カ月の日本語学習を施してくれる人材会社もあります。

◎ 海外の人材会社はさまざまな方法で候補者を募集します。候補者を十分に集められる会社は自社の日本語教室に入学させる前に、独自の選考を行います。

◎ 海外の人材会社が生徒・候補者から徴収する額が多いと、生徒が来日前に抱える借金が多くなり、来日後の関心が給料だけに集中してしまいます。

◎ 海外の人材会社が日本の受け入れ事業者から十分な費用を受け取れない場合、外国人材から徴収する額が高くなりがちです。その場合、良い候補者が集まりにくいうえ、採用した人材は自己負担額を取り返そうと、来日後に早期離職してより給料の高い仕事に転職する傾向が大きくなります。

◎ 人材を日本に送り出した後も、教師が外国人材とSNSのチャットグループを作るなどし、日本での生活や仕事の状況を継続的に聞き、助言するケースがあります。外国人材の定着に役立ちます。

◎ 募集力は大手人材会社の方が上ですが、大手は大口取引先を優先することがあります。一方、送出後のフォローについては、中小の方がきめ細かい傾向があります。

◎ 送出機関を選ぶには、登録支援機関や監理団体を選ぶ▽他の受け入れ事業者から紹介を受ける▽マッチングイベントに参加する――などの方法があります。