日本で働く外国人の中には、日本の永住権(永住許可)を取りたいと思っている人も多くいます。外国人材に長く働いてもらいたいなら、雇用主は、その人材と一緒に永住権取得に向けたプランを考え、待遇や働かせ方に反映させる配慮が大切です。永住権を得るには、日本での居住年数や資産、納税状況、素行などさまざまな要件があります。その要件や、外国人が日本の永住権を取得することによるメリット、外国人材が永住権を取得した場合の雇用主のメリットについて、くわしく説明します。

1分で読める記事の要点〈時間のない方はこちらだけ!〉

ポイント解説

◎永住権取得を目指している外国人は多いので、そのような外国人を雇用する場合は、永住権取得に向けて収入やキャリアプランを一緒に考えることも、その外国人の職場定着につながります。

◎永住権には次のようなメリットがあります。

- 在留期間が無期限になる

- 日本での就労制限がなくなる

- 家族の就労制限もなくなる

- 日本での社会的信用度が上がる

- 日本での起業に有利

- 配偶者と別れても在留資格に影響しない

◎永住者と帰化との主な違いは次の通りです。

- 永住者は外国籍のままで、帰化した人は日本国籍となる。

- 永住者は国家公務員にはなれないが、帰化した人はなれる。

- 永住者には在留カード携帯義務が引き続きあるが、帰化した場合は在留カードなし。

- 永住者には参政権がないが、帰化した人にはある。

- 永住者は母国に自由に帰国・滞在できるが、帰化した人にはビザが必要となる場合がある。

- 永住者が出国後も在留資格を継続したい場合は再入国許可が必要だが、帰化した場合は不要。

◎永住権を取得するためには3つの要件があります。

- 素行要件:刑罰を受けたことがないことや交通違反などを繰り返し行っていないこと。

- 独立生計要件:世帯全体の収入・資産が十分にあること。

- 国益適合要件:日本で継続して10年以上居住し、税の滞納などもないこと。

※ただし、10年より短い期間で永住許可を申請できる在留資格もあります。

◆このページの内容

- ポイント解説〈時間のない方はこちらだけ!〉

- 永住権とは?

- 外国人が永住権を持つことによる6つのメリット

- 永住権と帰化の違いとは?

- 永住権を取得するための要件とは?

- 永住許可要件の「10年以上在留」には例外がある

- 永住許可申請の手続きと在留カード

- 永住許可が取り消されるケース

- まとめ

永住権とは?

「永住権」とは外国人が母国の国籍のまま、活動の制限なく、日本に永続的に住み続けることができる権利のことです。具体的には「永住者」という在留資格(通称・ビザ)を持つことですが、永住者は在留期間の定めなく日本に滞在することができます。2023年12月末現在、国内に永住者は約89万人います。

永住者には、技術・人文知識・国際業務(技人国)や特定技能、技能実習などに設けられているような活動制限がないので、職種・業種の制約なしに就労することができます。永住権にはこのような大きなメリットがあるため、日本で働く外国人には永住権を希望する人も多くいます。ただし、永住権を得るには収入など厳しい要件もあり、外国人を雇用する場合は、彼らが望む場合に永住権を取得しやすくなるよう配慮が必要です。

外国人が永住権を持つことによる6つのメリット

外国人が日本の永住権を取得することによるメリットには次のようなものがあります。

- 在留期間が無期限になる

- 日本での就労制限がなくなる

- 家族の就労制限もなくなる

- 日本での社会的信用度が上がる

- 日本での起業に有利

- 配偶者と別れても在留資格に影響しない

これらのうち就労制限がなくなることや在留期間が無期限になることは雇用する事業者にとってもメリットになります。それでは、一つずつ見ていきましょう。

① 在留期間が無期限になる

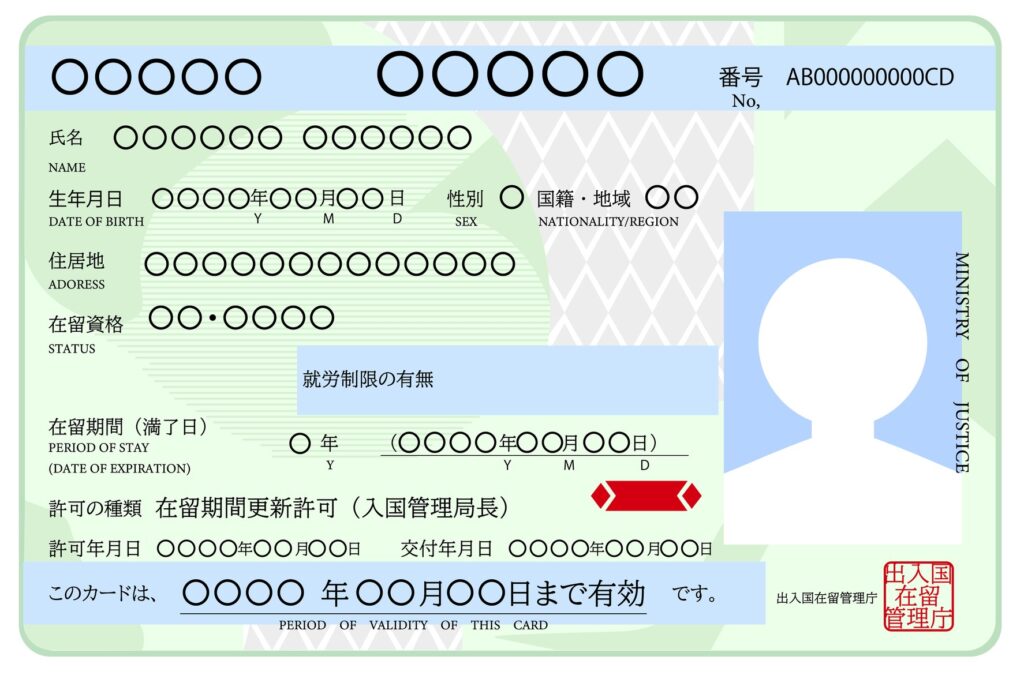

一般の在留資格(在留カードを所持者)には4カ月~5年の在留期間があり、その期間が満了する前に在留資格を変更・更新するか帰国しなければなりません。しかし、「永住者」の在留資格を取ると、在留期間は無期限となり、更新手続きが不要になります。これは永住権の最大のメリットです。

ただし、永住者といえども「在留カード」には有効期間があります。一般の在留資格の場合、在留カードの有効期間は在留期限までですが、永住者には在留期限が設定されていないため、在留カードの有効期間は「7年」と設定されています。

※永住者が16歳未満の場合、在留カードの有効期間は「16歳の誕生日まで」です。

② 日本国内での就労制限がなくなる

「技術・人文知識・国際業務(技人国)」や「特定技能」、「技能実習・育成就労」など多くの在留資格には、日本での就労制限があります。制限の内容は就労時間の上限や働ける職種の限定などで、雇用主は外国人に制限の範囲外の仕事をさせてはいけません。しかし、外国人が永住権を取得すると、業種・職種や雇用形態を自由に選べるようになり、就労時間も労働法令にしかしばられなくなります。国家公務員になれないことを除き、日本人と同じように自由に働くことができます。

例えば、技人国の外国人が入管に認められた活動(仕事)に該当しない仕事をした場合、入管法違反となり、在留資格が取り消されたり、在留期間の更新ができなくなったりします。しかし、永住者は自由に仕事を変えることができます。会社を経営したり単純労働に携わったりすることもできます。

※永住者になっても外国人が就労できない仕事もあります。例えば、人事院規則で「日本国籍を有しない者」は国家公務員試験の受験資格がないと規定されています。ただし、帰化をして日本国籍を取得すれば、国家公務員になることも可能です。また、地方公務員については、国籍不問の自治体や永住者に限って外国人も採用するという自治体などがあります。

③ 家族の就労制限もなくなる

永住権のメリットは家族にも及びます。一般的な在留資格の場合、外国人の家族は「家族滞在」という在留資格を取得しますが、「家族滞在」の場合、「資格外活動」の許可を得た上で週28時間までしか就労することができません。

しかし、永住者の家族は「永住者の配偶者等」という在留資格になり、就労制限がなく、永住者と同じように自由に働くことができます。永住者とその配偶者の間に日本で生まれた子どももこの在留資格を取得することができます。

そして、「永住者の配偶者等」という在留資格で法律を守って生活し続けると、家族も比較的簡単に永住権を取得することができます。

④ 日本での社会的信用度が上がる

永住権を取得するには、原則として日本に10年以上住んでいることや、法令や納税の義務に違反していないこと、経済状況が安定していることなどが求められます。永住権取得はこうした厳しい条件を満たしたという証明なので、その人の社会的信用が高まります。

このため、就職・転職の際にも企業から信頼されやすく、不動産の賃貸契約も容易になり、住宅ローンや事業ローンなどの銀行融資の審査も通りやすくなります。永住者でないと外国人にお金を貸さない銀行もあります。

※日本では、外国人でも日本人と同様に不動産を購入・所有することができます。その場合、永住者であれば信用力が高く、住宅ローンの審査も通りやすくなります。もちろん、永住権を持たない外国人に住宅ローンを組む銀行もあります。

⑤ 日本での起業に有利

外国人が日本で事業を経営する場合、通常は「経営・管理」という在留資格が必要です。しかし、「経営・管理」の在留資格を申請するには、500万円以上の出資で会社を設立し事業所も確保するなどの要件があります。しかも、申請が必ず認められるとは限りません。

しかし、「永住者」や「永住者の配偶者等」の在留資格があれば、このような要件なしで事業を経営することができます。このため、日本で起業を目指す外国人の中には、「経営・管理」の在留資格より「永住者」の在留資格を目指す人もいます。

⑥ 配偶者と別れても在留資格に影響しない

就労制限のない外国人の在留資格としては「永住者」や「永住者の配偶者等」、「日本人の配偶者等」、「定住者」、「高度専門職」があります。「日本人の配偶者等」という在留資格は、日本人と結婚している場合に取得できますが、その日本人と離婚や死別をすると、在留資格も失います。しかし、「永住者」の場合は、配偶者と別れても在留資格に影響はありません。

永住権と帰化の違いとは?

日本に住む外国人が永住権を取得するのと日本に帰化するのとでどのような違いがあるのか分かりにくいですが、次のような違いがあります。

帰化によって日本国籍を取得した場合、国籍が日本になるので、永住者と違って日本の参政権(選挙権、被選挙権)を得ることができます。また、在留カードが不要となり、出国して日本に帰国する際の再入国許可も不要となります。犯罪を犯しても、退去強制の対象になりません。

※永住許可は入管が管轄し、帰化は法務局が管轄します。

◆永住権と帰化の違い

| 永住者 | 帰化 | |

| 国籍 | もとの国籍のまま | 日本 |

| 活動制限 | 在留期限や就労制限などの活動制限はなくなる。ただし、国家公務員にはなれない。 | 日本人になるので、外国人であることによる活動制限はなくなる。国家公務員にもなれる。 |

| 在留カード | 必要 | なし |

| 日本の参政権 | なし | あり |

| 強制退去 | 対象 | 対象外 |

| 母国への帰国 | 制限なし | 日本人と同様の制限がある |

| 再入国許可 | 必要 | 不要 |

| 日本語要件 | 日本語力は問われない。 | 日本の小学2〜3年生程度以上の会話力や文章力が求められる。 |

永住権を取得するための要件とは?

それでは、外国人が日本の永住権を取得するにはどのような要件が必要でしょうか? 法務省(出入国在留管理庁)が作成した「永住許可に関するガイドライン」は永住許可の要件として「素行要件」「独立生計要件」「国益適合要件」の3つを定めています。

① 素行要件:素行が善良であること

ガイドラインでは、永住許可の1つ目の要件として「素行が善良であること」を挙げ、「法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること」と説明しています。具体的には次の2点が必要です。

日本の法律に違反して拘禁刑や罰金刑を受けたことがないこと

犯罪によって刑を受けた場合でも、拘禁が終わった日から10年(罰金については5年)経つと、素行の判断材料から除外してもらえます。執行猶予がついている場合は、猶予期間が満了してから5年です。

罰金・拘留・科料の場合は、罰金等の支払い等を終えてから5年経過している必要があります。また、少年法による保護処分が継続中でないことが必要です。

日常生活・社会生活で違法行為や風紀を乱す行為を繰り返し行っていないこと

交通違反(飲酒運転やスピード違反、駐車違反など)でも、繰り返し行うと、「素行が善良ではない」と判断されます。家族が資格外活動のパート・アルバイトで週28時間の制限を超えて就労したことが発覚した場合も同様です。家族の行為であっても、本人の素行要件の判断に影響します。

② 独立生計要件

ガイドラインは永住許可の2つ目の要件として「独立した生計を営むことができる資産または技能を有していること」を挙げ、「日常生活において公共の負担にならず、その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること」と定めています。

「公共の負担」とは主に生活保護のことです。また、「将来において安定した生活が見込まれること」については、職業・年収や資産がチェックされます。具体的には、「3人家族の場合、過去5年間連続して年収330万~340万円以上が目安」とか「4人家族の場合、過去5年連続して年収400万円以上が望ましい」などと言われていますが、公表された基準はなく入管によっても違う可能性があるので、経験豊富な行政書士等に相談すると良いでしょう。

※家族の収入・資産も含めて判断されるので、家族でほかに就労資格を持っている人がいれば、その人の収入も合算して判断されます。

※転職直後は永住許可が認められにくい傾向があるので、転職して1年以上経ってから永住許可を申請する方が賢明です。

③ 国益適合要件

第3の要件は「その者の永住が日本国の利益になると認められること」で、ガイドラインは具体的な内容を列挙しています。これを国益適合要件といいます。具体的な内容を見ていきましょう。

原則として継続して10年以上日本に在留(そのうち5年以上は就労資格か居住資格)

永住許可の要件として、引き続き10年以上日本に住んでいることを求めています。しかも、そのうち引き続き5年以上を就労資格か居住資格で在留している必要があります。「引き続き」とは「継続して」という意味で、1回で90日以上か年間で計100日以上を国外で過ごすと、継続居住歴がリセットされる場合があります。永住権取得を希望する外国人材を雇用する場合、その人材の日本での継続居住歴が海外勤務や出張によってリセットされないように留意しなければなりません。

ただし、出国期間の長さで一律に判断されるわけではなく、長期出国の理由や日本にある資産の状況(不動産所有の有無など)、家族の状況(子どもが日本の学校に通っているなど)を含めて総合的に判断されます。この点は経験豊富な行政書士などに相談するとよいでしょう。

※「就労資格で5年以上」の5年にカウントできる就労資格とは「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能2号」などのことで、「留学(アルバイト)」や「技能実習」、「特定技能1号」は含みません。

納税義務などを守っていること

国益適合要件を満たすには、所得税・住民税や年金の保険料をきちんと納付していることも必要です。税や年金保険料の滞納は審査に影響しますので、注意してください。もし滞納した場合は、滞納額を支払った後、永住許可申請まで一定期間を置くとよいでしょう。

現在の在留資格について最長の在留期間で在留していること

現在の在留資格で認められている在留期間が最長になっていることも条件の1つです。一般的な在留資格には「5年、3年、1年」といった在留期間が定められていますが、その中で最も長い在留期間で在留が許可されていることが必要です。ただし、在留期間3年以上であれば、最長の在留期間とみなされることが多いです。

公衆衛生的に安全であること

麻薬や大麻、覚醒剤などの中毒者でないことや、エボラ出血熱、ペストなどの感染症にかかっていないことも要件になります。

著しく公益を害する行為をする恐れがないこと

これは犯罪歴等に関することで、素行要件と重なります。

永住許可要件の「10年以上在留」には例外がある

永住権を取得するためには、原則として日本に継続して10年以上在留していることが求められますが、一定の条件を満たす場合は、10年未満でも取得できる場合があります。出入国在留管理庁の「永住許可に関するガイドライン」は下記のような在留外国人に期間要件の例外を認めています。

- 日本人・永住者・特別永住者の配偶者やその実子

- 定住者

- 難民認定を受けた外国人

- 日本への貢献者

- 高度専門職

それでは、くわしく見ていきましょう。

① 日本人・永住者の配偶者や実子

日本人や永住者・特別永住者の配偶者の場合、結婚生活を3年以上継続し、さらに引き続き1年以上日本に在留していれば、永住権を申請できます。ただし、形式的な婚姻関係だけではなく、実体を伴う結婚でなければなりません。実子の場合は1年以上の在留が条件です。

※日本人の配偶者等の場合は、素行要件や独立生計要件も不要になります。

② 定住者

「定住者」とは日系人や難民、日本人の配偶者と死別・離別した外国人に付与される在留資格です。「定住者」の在留資格を5年以上継続して日本に在留している場合、永住権を申請できます。

③ 難民認定を受けた人

難民の認定を受けて日本に在留している外国人は、認定を受けてから5年以上継続して日本に在留していれば、永住権を申請できます。

④ 日本への貢献があったと認められた人

ノーベル賞など国際的な賞を受けた外国人や、日本政府から国民栄誉賞や文化勲章などをもらった外国人など、日本への貢献が高いと認められた外国人は、日本に5年以上在留することで、永住権を申請できます。政府や自治体から任命されて公共の利益のために3年以上活動を続けた人や地域活動の維持・発展に貢献した人も対象となります。

⑤ 高度専門職

専門的な技術力や知識を有する外国人材には「学歴」「職歴」「年収」「年齢」などによってポイントが与えられ、一定以上のポイントに達した外国人材は「高度専門職」の在留資格を取得することができます。「高度専門職」の外国人は高度人材ポイント70以上なら3年間の在留で永住許可を申請でき、80ポイント以上の場合は1年間の在留で永住許可を申請できます。

永住許可申請の手続きと在留カード

永住許可申請(永住者の在留資格を申請すること)の手続きや永住権取得後の在留カードの扱いについて説明します。

永住許可申請の手続き

永住許可申請手続きの期間

出入国在留管理庁のHPによると「永住許可申請の標準処理期間は約4カ月間」とされています。しかし、申請者の状況や申請時期、申請場所、入管の混雑状況などによって、もっと長くかかる場合もあります。

身元保証人

永住許可申請をする場合、安定的な収入があり、納税をきちんと行っている日本人か永住者に「身元保証人」になってもらう必要があります。保証人は申請者の滞在費・帰国費用・法令遵守の3つを保証します。申請者が問題を起こした場合、保証人はそれ以降、ほかの外国人が永住許可申請をする際の保証人になれなくなる場合があります。

永住者も在留カードの携帯と更新は必要

在留カードを携帯する義務は、永住者になっても変わりません。永住権自体は無期限ですが、永住者の在留カードには7年の有効期間があります。7年ごとに更新する必要があり、この手続きを怠ると永住権を失います。

永住許可が取り消されるケース

永住権を取得しても、下記の場合には取り消しになることがあります。

- 再入国許可の期限を過ぎても再入国しなかった場合

- 申請内容に虚偽が含まれていることが判明した場合

- 居住地の届出を忘れた場合

- 在留カードの更新をしなかった場合

- 一定の罪を犯した場合

- 税金や社会保険料を滞納した場合

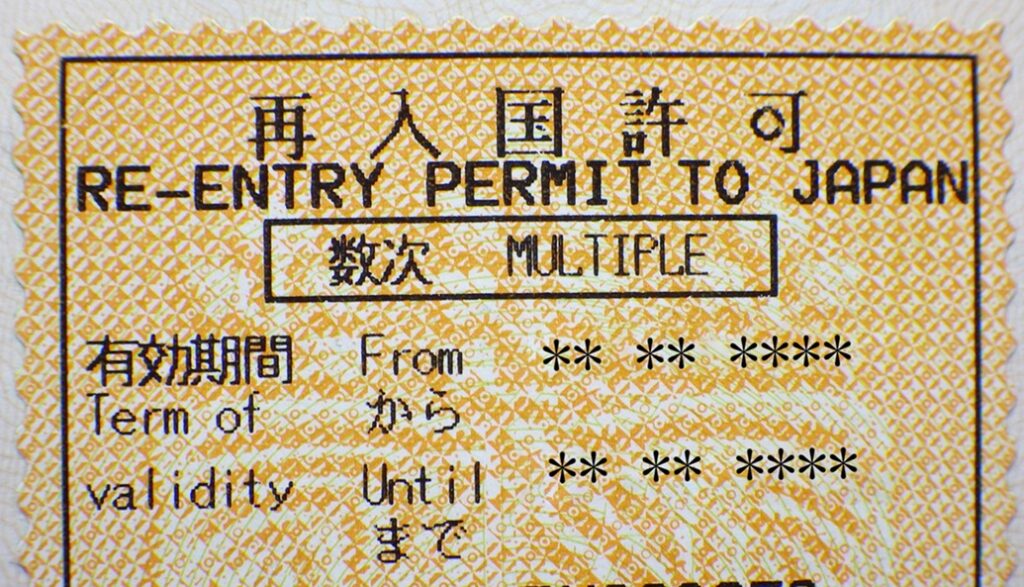

① 再入国許可を取得しなかった場合や期限を過ぎても再入国しなかった場合

外国人の在留資格は、期間満了前であっても、日本を出国したときに原則として失効します。一度取得した在留資格を出国後も維持したい場合、再入国許可を受ける必要がありますが、これは永住者の場合も同じです。

日本の再入国許可には、「みなし再入国許可」と通常の「再入国許可」があります。

・みなし再入国許可:出国から1年以内に再入国する場合、通常の再入国許可の取得を原則として不要とする制度です。手続きは再入国EDカードの「一時的な出国であり、再入国する予定です」にチェックを入れるだけで完了します。

・通常の再入国許可:再入国までの期間が1年を超える場合は、出国までに入管で再入国許可を取得しなければなりません。再入国許可の有効期間は最長5年で、永住者の場合は5年の許可が出ます。また、1回限りの再入国許可(シングル)と何度でも使える再入国許可(マルチ)があります。

これらの手続きを怠った場合や再入国許可の期限を越えても帰国しなかった場合、永住者の在留資格が取り消されます。特に再入国許可の期限オーバーによる永住権取り消しは非常に多いので、気をつけてください。

② 申請内容に虚偽が含まれていることが後で分かった場合

偽造書類や虚偽記載の書類を入管に提出して在留資格を取得したことなどが発覚した場合、永住者の在留資格が取り消されます。永住許可を申請したときの書類だけでなく、過去の就労資格等の申請の際に虚偽申請をしていたことが分かった場合も、永住許可の取り消し理由になります。

③ 居住地の届出を90日以上怠った場合

日本に3カ月以上在留する外国人は居住地の地方自治体で住民登録をしなければなりません。転居した場合は、元の自治体に転出届、新しい自治体に転入届を提出します。そのときに在留カードと申請書を市役所等に提出して在留カードの裏面に新しい住所を記入してもらいます。これによって入管にも居住地の変更が知らされます。この手続きを転居から90日以上怠ると、永住許可が取り消される理由になります。

④ 在留カードの更新をしなかった場合

永住権自体は無期限ですが、在留カードには7年の有効期間があります。在留カードの有効期間の更新をしなかった場合、永住許可が取り消されます。

⑤ 一定の罪を犯した場合

麻薬・覚せい剤などの違法薬物、売春、不法入国、暴行、傷害などの罪で1年以上の実刑を受けた場合は永住権を剥奪されていましたが、2024年の入管法改正で、在留カードの不携帯など入管法違反を犯した場合や短期の実刑や執行猶予付きの拘禁刑(2025年から導入する刑罰)を受けた場合も、永住許可を取り消すことができるようになりました。

⑥ 税金や社会保険料を滞納した場合

2024年の入管法改正で、支払い能力があるにもかかわらず税金や社会保険料を支払わない場合も永住許可取り消しの対象となりました。

まとめ

このページのまとめ

永住権には大きなメリットがあります。外国人を雇用する際は、永住権のメリットを説明し、永住権取得を一つの目標にして仕事に取り組むように指導することもできます。また、もともと永住権取得を目指している外国人は多いので、職場に長く定着してもらうには、永住権取得に向けて収入やキャリアプランを一緒に考えることも大事です。

永住権を持つことによる6つのメリット

- 在留期間が無期限になる

- 日本での就労制限がなくなる

- 家族の就労制限もなくなる

- 日本での社会的信用度が上がる

- 日本での起業に有利

- 配偶者と別れても在留資格に影響しない

永住権と帰化との違い

- 国籍:永住者はもとの国籍のままで、帰化した人の国籍は日本になる。

- 活動制限:永住者は国家公務員にはなれないが、帰化した人はなれる。

- 在留カード:永住者も在留カードは必要。帰化した場合は不要。

- 参政権:永住者にはないが、帰化した人にはある。

- 強制退去:永住者は強制退去の対象だが、帰化した人は対象外。

- 母国への帰国:永住者には制限がないが、帰化した人にはビザなどが必要となる場合がある。

- 再入国許可:永住者の場合は引き続き必要で、帰化した場合は不要。

永住権の取得要件

永住権を取得するためには大きく分けて3つの要件があります。

- 素行要件:「素行が善良であること」で、日本で刑罰を受けたことがないことや、日常生活で交通違反など軽微なルール違反を繰り返し行っていないことが必要。刑を受けてから一定期間が経てば判断材料から除外。

- 独立生計要件:世帯全体の収入・資産など

- 国益適合要件:「日本で継続して10年以上在留」や納税状況など

「原則10年在留」の例外

下記の場合は10年より短い在留期間で永住権を申請できます。

- 日本人や永住者の配偶者と実子

- 定住者

- 難民認定を受けた人

- 日本への貢献があった人

- 高度専門職の外国人

永住許可が取り消されるケース

次の場合には永住許可が取り消されることがあります。

- 再入国許可の期限を過ぎても再入国しなかった場合

- 申請内容に虚偽が含まれていることが判明した場合

- 居住地の届出を忘れた場合

- 在留カードの更新をしなかった場合

- 一定の罪を犯した場合

- 税金や社会保険料を滞納した場合