健康保険や年金など日本の社会保険制度は外国人労働者にも適用されます。これは特定技能外国人や技能実習生・育成就労外国人についても同じです。ただし、家族が健康保険の扶養対象になるための条件や年金の「脱退一時金制度」、外国人の社会保険に関する「社会保障協定」など、外国人労働者に特有の制度もあります。外国人に関する日本の社会保険について分かりやすく説明します。

1分で読める記事の要点〈時間のない方はこちらだけ!〉

ポイント解説

◎外国人労働者も、原則として日本人と同様に社会保険に加入させなければなりません。多くの外国人労働者にとって加入が必須となるのは「健康保険」「年金保険」「労災保険」「雇用保険」です。

◎外国人労働者についても、日本人と同様の雇用条件で働いてもらうのであれば、健康保険と厚生年金保険に加入させなければなりません。ただし、適用除外者もいます。

◎外国人労働者の家族も扶養家族(保険料不要)として健康保険に入れます。その家族が扶養家族になるには、年収制限(生計維持要件)と国内居住要件があります。

◎外国人を健康保険に加入させる場合、厚生年金保険にもセットで加入させなければなりません。「健康保険だけを選ぶことはできない」と外国人労働者に説明しましょう。

◎外国人が日本の住所を引き払って帰国した場合、「脱退一時金」という制度によって、それまでに支払った年金保険料(直近5年以内)の大半を返してもらえます。

◎年金については、2国間協定によって外国人労働者が母国の年金制度に加入し続け、日本の年金制度への加入が免除されるケースがあります。

◎外国人労働者も日本人と同様、労災保険に加入させなければなりません。留学生も加入できます。

◎外国人労働者も雇用保険に加入させなければなりません。ただし、全日制の大学・学校等に通っている留学生は雇用保険の加入対象となりません。雇用保険の加入手続きは「外国人雇用状況の届出」の代わりにもなります。

◎外国人労働者の在留資格(通称・ビザ)を更新・変更する際、社会保険への加入状況が入管の審査に影響する可能性があります。

◆このページの内容

- ポイント解説〈時間のない方はこちらだけ!〉

- 外国人労働者も社会保険への加入が必要です

- 外国人労働者と健康保険(医療保険)

- 外国人労働者と年金保険

- 外国人労働者と労災保険

- 外国人労働者と雇用保険

- 社会保険に加入しないと入管審査で不利になる

- まとめ

外国人労働者も社会保険への加入が必要です

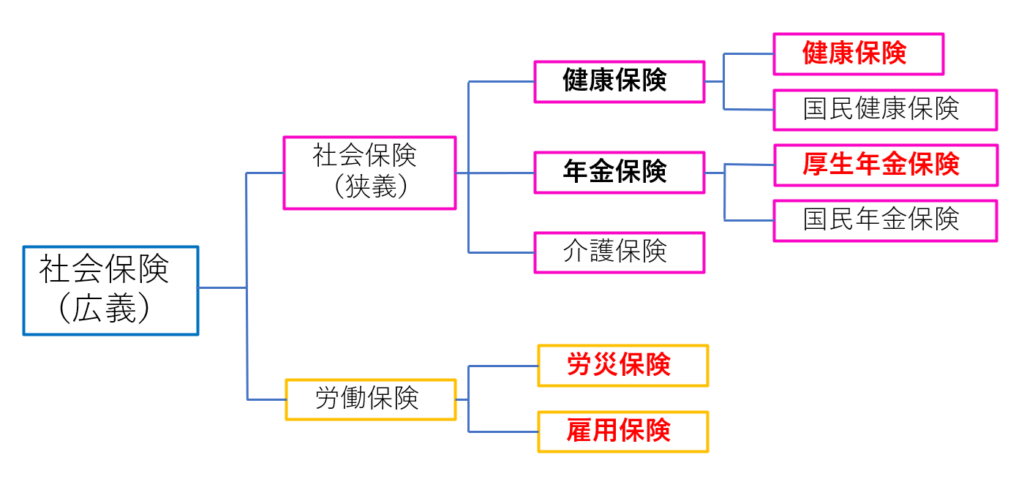

日本の社会保険には次のようなものがあります。

- 健康保険(医療保険)

- 年金保険

- 労災保険

- 雇用保険

- 介護保険

これらの社会保険は、外国人労働者についても、原則として日本人と同様に加入が必要です。このうち多くの外国人労働者にとって加入が必須となるのは「健康保険」「年金保険」「労災保険」「雇用保険」です。

ただし、外国人を雇用する事業者の業種や従業員数、所定労働時間、法人か個人事業者かなどによって加入が必要な保険制度が異なります。

外国人労働者と健康保険(医療保険)

① 外国人労働者も健康保険と厚生年金への加入が必要です

ご存じのように、健康保険(医療保険)制度には「健康保険」と「国民健康保険」があります。これらは病気やけが、出産、死亡に関して必要な給付を行う社会保険(医療保険)です。このうち「健康保険」には企業などの従業員とその家族が加入しますが、外国人労働者についても、日本人労働者と同様の雇用条件で働いてもらうのであれば、健康保険と厚生年金保険に加入させなければなりません。

具体的には、事業主が「被保険者資格取得届」を日本年金機構へ提出しなければなりません。

② 適用除外者について

ただし、健康保険に「加入させなければならない労働者(適用対象者)」と「加入させなくてもよい労働者(適用除外者)」がいます。「適用除外者」とは次のような労働者で、外国人も含めてこれらの労働者については健康保険と厚生年金に加入させることができません。

① 臨時に使用される人で、次のいずれかに該当する人

・日々雇い入れられる人(1カ月を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く)

・2カ月以内の期間を定めて使用される人(2カ月を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く)

② 事業所や事務所が一定しない事業者で働く人

③ 季節業務のために働く人(継続4カ月を超えて使用されるべき場合を除く)

④ 臨時事業の事業所で働く人(継続6ヶ月を超えて使用されるべき場合を除く)

⑤ 国民健康保険組合の事業所で働く人

⑥ 後期高齢者医療の被保険者

⑦ 厚生労働大臣、健康保険組合または共済組合の承認を受けて一定期間、国民健康保険の被保険者になっている人

⑧ 社会保障協定締結国の出身者で、出身国の健康保険制度に加入している外国人労働者

⑨ 厚生年金保険の被保険者が51人以上の事業所で働くパートタイム従業員で、以下のどれかに当てはまる場合

- 週の所定労働時間が20時間を超えない

- 月額賃金が88,000円を超えない

- 雇用期間の見込が2カ月を超えない

- 夜間・通信・定時制以外(つまり全日制)の学生

※50人以下の事業所でも、社会保険加入について労使間で合意があり、上記要件のいずれにも当てはまらない従業員が社会保険加入を希望すれば、適用除外にすることはできません。

③ 外国人労働者の家族も扶養対象になります

健康保険加入者(被保険者)の家族は、要件を満たせば、被保険者本人の扶養家族として扱われ、保険には加入しますが保険料はかかりません。外国人労働者の家族が扶養家族になるには次のような要件が必要です。

A. 外国人労働者(被保険者本人)によって生計を維持されていること

B. 日本国内に住民票があること

A(生計維持要件)については、その家族の年収が130万円未満であることが原則です。

B(国内居住要件)については、日本国外で留学中の学生などは例外的に健康保険の被扶養者として認定され、健康保険に加入できます。

外国人労働者と年金保険

① 外国人労働者も年金に加入しなければなりません

会社などに勤務し社会保険への加入条件を満たしている人は、外国人であっても厚生年金保険に加入させなければなりません。適用除外者の場合も国民年金に加入しなければなりません。

| 厚生年金保険 | 国民年金保険 | |

| 対象者 | 会社員、団体職員、公務員など | 外国人を含む20〜60歳の住民 (自営業者、学生、無職の人など) |

| 基本的な給付内容 | 老齢年金、障害年金、遺族年金 | |

| 保険料 | 給与・賞与の額によって異なる (事業者と本人が分担) | 一定額(全額自己負担) |

| 扶養制度 | あり | なし |

| 脱退一時金 | あり | あり |

② 外国人労働者への説明のポイント

外国人労働者の中には、「日本で年金を受け取る予定がないのに年金保険料を支払うのは、納得がいかない」と感じる人もいます。外国人材には以下のようなことを説明して納得してもらってください。

・健康保険加入と厚生年金保険加入はセット(加入手続きも一体的に行う)が原則であり、片方だけを選ぶことはできません。

・日本の年金制度は「現在働いている人が今の高齢者への年金給付を支える」という考え方で運営されています。そのため、日本で働く外国人も、今の高齢者を支える一員として年金保険料を支払うことになります。

・外国人も年金保険料を10年以上支払うと、自分が高齢になったときに日本の年金を受け取ることができます。また、万が一、事故などで障害を負った場合、年齢に関係なく障害年金を毎年受給できる場合もあります。

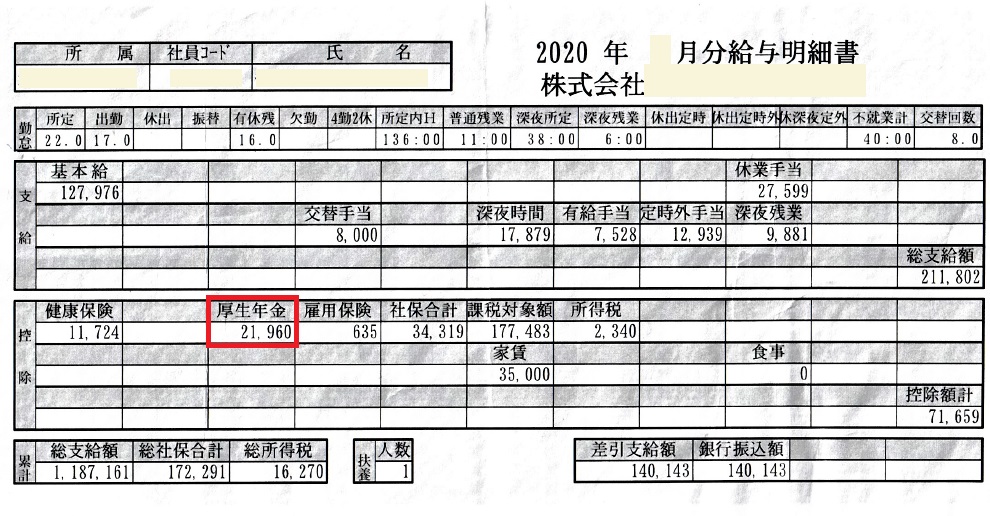

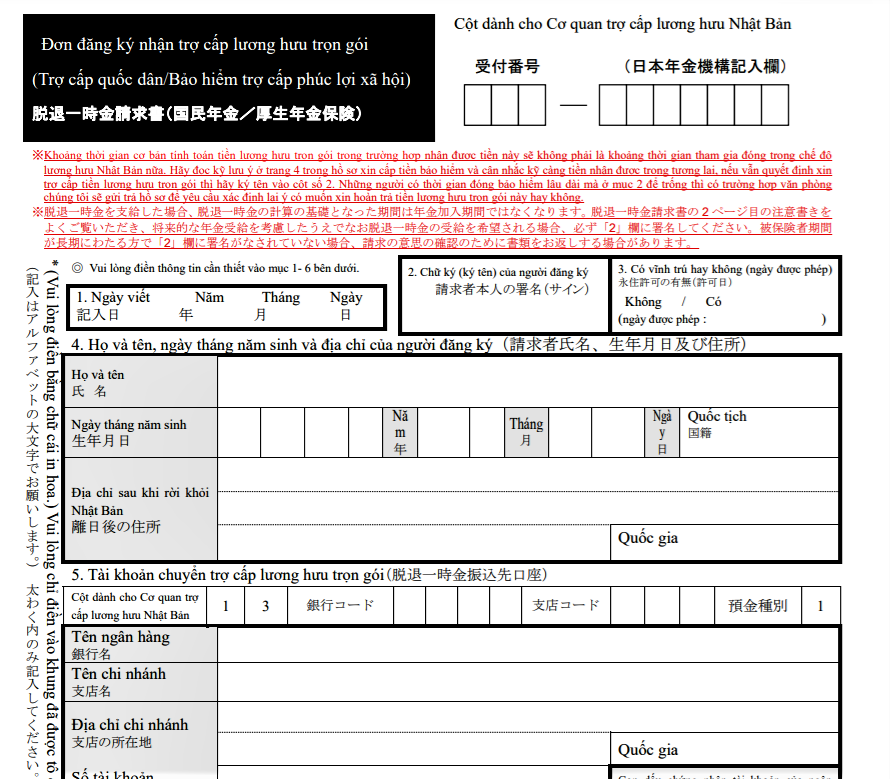

③ 支払った保険料の大半が還付される「脱退一時金制度」

外国人が日本の住居を引き払って帰国した場合、それまでに支払った年金保険料の大半を返してもらえます。これは「脱退一時金」という制度です。脱退一時金の申請条件は以下の通りです。

- 年金保険の加入期間の合計が6カ月以上

- 日本国籍を持っていない

- 年金の受給要件を満たしていない

外国人が国民年金・厚生年金保険の被保険者資格を喪失して日本から出国した場合、日本での住所がなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。

④ 社会保障協定

ところで、外国人労働者の年金に関する社会保障協定があります。

これは、諸外国の社会保障制度との兼ね合いで、在日外国人が年金保険料を二重負担することなどを防止するために、加入すべき制度を2国間で調整し、年金加入期間を合算できるようにした2国間協定のことです。協定によって、外国人労働者が日本で年金保険に加入した期間を、母国に帰国後に母国の年金加入期間に合算できる場合があります。

こうした社会保障協定を結んでいる国は2024年4月現在、下記の23カ国です。

ドイツ、英国、韓国、米国、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国、フィンランド、スウェーデン、イタリア

※英国、韓国、中国、イタリアとの協定については、「保険料の二重負担防止」のみ。

2国間で社会保障協定を結んでいる場合、労働者は原則として就労する国の社会保障制度(年金保険)のみに加入します。例えば、日本の事業者が外国人を雇う場合、その外国人は日本の社会保障制度だけに加入するのです。

ただし、例外もあります。例えば、相手国の事業者から日本に一時的に派遣される場合、協定に基づいて5年以内は母国の社会保障制度だけに加入し、日本の社会保障制度への加入が免除されるケースがあります。その場合、健康保険については日本で加入させるが、年金については母国の制度に入り続けるため日本では加入させないということになります。個別に調べて対応してください。

外国人労働者と労災保険

労災保険と雇用保険の二つをあわせて労働保険と呼びます。この章では労災保険について説明します。

| 労災保険 |

|

| 雇用保険 |

|

一人でも労働者を雇用する事業者は事業規模に関わらず従業員を労災保険に加入させなければなりません。パート、アルバイト、契約社員、日雇いなどすべての労働者が労災保険の対象です。派遣社員の場合は、派遣会社が労災保険に加入します。外国人労働者も日本人と同様に労災保険に加入させなければなりません。

労災保険給付は主に7種類あります。

| 療養(補償)給付 | 業務(仕事)や通勤が原因で起きたけがや病気の治療に対する給付。 |

| 休業(補償)給付 | 業務や通勤が原因で起きたけがや病気で働くことができなくなり、給料をもらえない場合の給付。 |

| 傷病(補償)年金 | 業務や通勤が原因で起きたけがや病気が1年6カ月たっても完治せず(症状が固定せず)、一定以上の障害があるときに、休業(補償)給付から切り替えて支給される年金。 |

| 障害(補償)給付 | 業務や通勤が原因で起きたけがや病気の症状が固定し、一定程度以上の身体障害が残った場合の給付(年金を含む)。 |

| 遺族(補償)給付 | 労働災害で死亡した場合、遺族に生活保障のために給付される年金や一時金。 |

| 葬祭料等(葬祭給付) | 労働災害で死亡した場合、葬儀を行った人に葬儀費用の一部を給付。 |

| 介護(補償)給付 | 障害(補償)年金または傷病(補償)年金の受給者のうち、特に程度が重い障害を持ち 、介護を受けている人への給付。 |

※業務災害の場合は「〇〇補償給付」、通勤災害の場合は「〇〇給付」と呼びます。

労災への補償については外国人労働者の関心も高いので、制度についてよく説明してください。下記のリンク先から労災保険に関する外国語パンフレットもダウンロードできます。

外国人労働者と雇用保険

① 外国人も雇用保険に加入させなければなりません

雇用保険は政府が運営する強制保険です。雇用形態や加入希望の有無にかかわらず、要件に該当すれば加入が必要で、外国人労働者も日本人と同様に加入させなければなりません。技能実習生についても、要件を満たす場合には、加入が必要です。

雇用保険の給付には次のようなものがあり、外国人労働者もこれらの給付を受けられます。

| 求職者給付 | 労働者が失業して収入がなくなった場合に支給(失業保険) |

| 就職促進給付 | 就職活動を支援するための給付 |

| 教育訓練給付 | 自ら職業に関する教育訓練を受講した場合の支援 |

| 雇用継続給付 | 雇用保険継続が困難となった場合の支援 |

| 育児休業給付金 | 育児休業を取得した場合の支援 |

雇用保険の適用事業所では、次の条件の両方に該当する労働者は外国人も含めて雇用保険に加入させなければなりません。

- 1週間の所定労働時間が20時間以上

- 31日以上の雇用見込みがあること

② 雇用保険の加入が適用されない場合

下記の従業員は雇用保険に加入できないことがあります。

① 1週間の所定労働時間が20時間未満

② 同一職場で継続して31日以上雇用されることが見込まれない従業員

③ 全日制の学校・大学等に通っている学生(外国人留学生も含む)

④ ワーキングホリデー制度で働く外国人

⑤ 国外で現地採用した外国人

※2社以上の企業で働く場合、加入できるのは1社のみです。

※③:全日制の大学・短大・専門学校等に通っている留学生は雇用保険の加入対象となりませんが、通信教育や夜間の大学・高校等に通う学生は加入対象となります。また、休学中の人や雇用主から承認を受けて働きながら大学院などに通っている人も加入対象です。

③ 外国人雇用状況届出書の代替になる!

外国人を雇用する事業主は外国人労働者の雇入れ・離職の際、ハローワークに「外国人雇用状況の届出」を提出することが義務付けられています。ただし、雇用保険に加入する場合は、雇用保険の加入手続きが「外国人雇用状況の届出」の代わりとなります。

社会保険に加入しないと入管審査で不利に

出入国在留管理庁の「在留資格の変更・在留期間の更新許可のガイドライン」(2024年10月改正)によると、2010年以降、外国人労働者が在留資格(就労ビザ)の変更や更新を申請する際、出入国在留管理局の窓口で健康保険証の提示が求められるようになりました。2024年12月以降は、健康保険証を持っていない人については、スマートフォン等でマイナポータルの「資格情報」画面を提示するか、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」の提示を求めています。

ガイドラインには、在留資格の変更・更新申請の際に健康保険証や「資格情報のお知らせ」などを提示できない場合でも、そのことで申請を不許可にすることはないと記載されています。

しかし、申請の際に健康保険証や「資格情報のお知らせ」などをわざわざ提示させるのですから、それに応じられない場合は、そのことだけで申請が不許可になることはないとしても、審査のマイナス材料になってしまう可能性は十分にあります。

まとめ

このページのまとめ

健康保険の適用事業所が外国人を雇用する場合、日本人と同様の条件で働いてもらうのであれば、外国人も「健康保険」と「厚生年金保険」に加入させなければなりません。

外国人の家族が健康保険の被扶養者となるには、年収制限(生計維持要件)と国内居住要件があります。

「健康保険には入りたいが、厚生年金には入りたくない」という外国人労働者も少なくありません。厚生年金保険が健康保険とセットの制度であることや、厚生年金保険加入による障害年金受給権、帰国後に適用される脱退一時金制度などについて説明し、外国人の理解を得てください。

外国人も労災保険や雇用保険に加入させなければなりません。ただし、留学生(全日制)は雇用保険の対象外です。

必要があるのに外国人労働者を社会保険に加入させないと、在留資格(通称・ビザ)の更新や変更の際に入管の審査に影響する可能性があります。